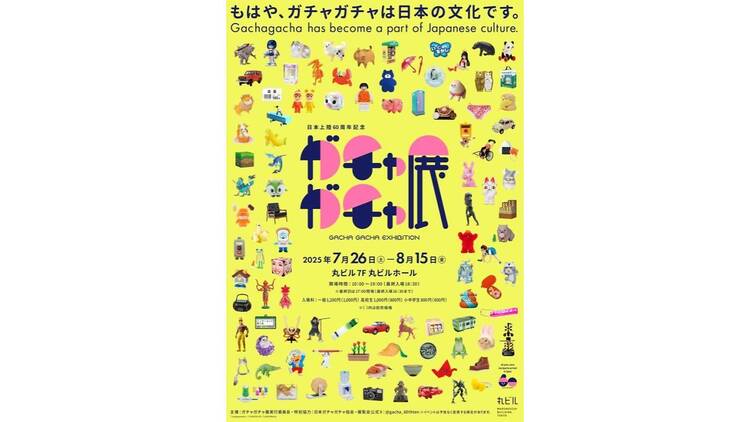

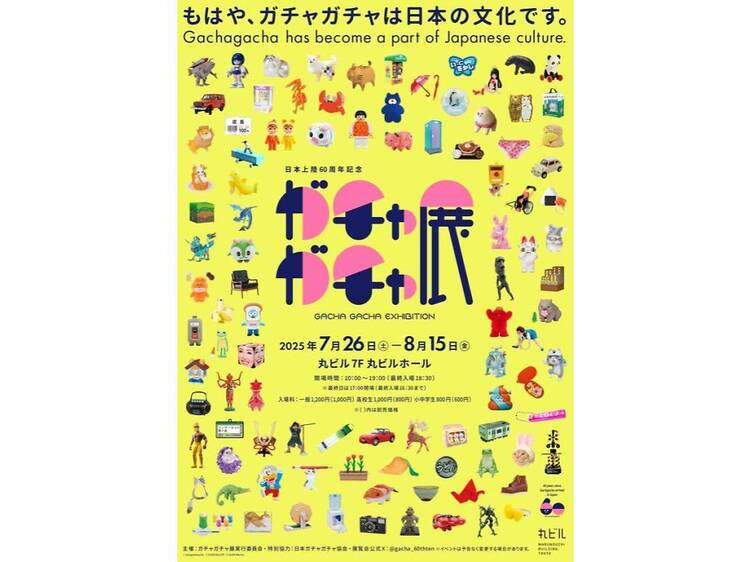

1965年にアメリカから日本へ輸入され、日本独自の発展を遂げて、今年で日本上陸60周年を迎えるガチャガチャ。現在は「第4次ブーム」と呼ばれ、大人の女性を中心に老若男女に楽しまれている。「丸ビル」7階の丸ビルホールでは、そんなガチャガチャにフォーカスした展示が開催される。

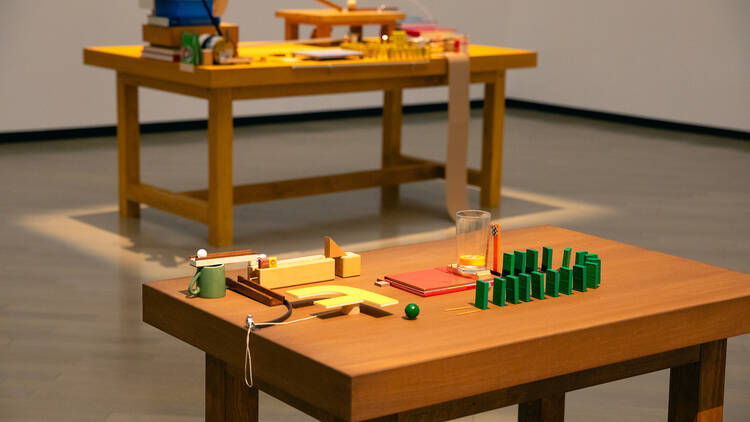

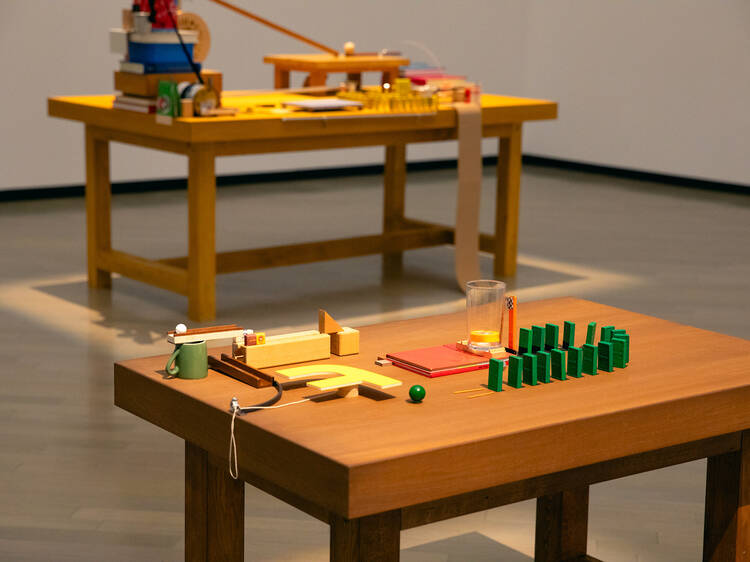

カプセルに入った玩具が出てくる仕組みは変わらないが、ガチャガチャの商品のクオリティーは高く、品揃えは豊富になっている。また、ビジネスの観点から見ても急成長を遂げた。

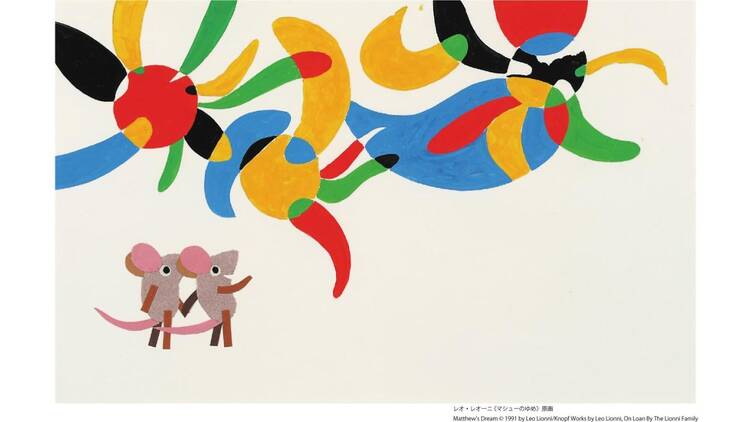

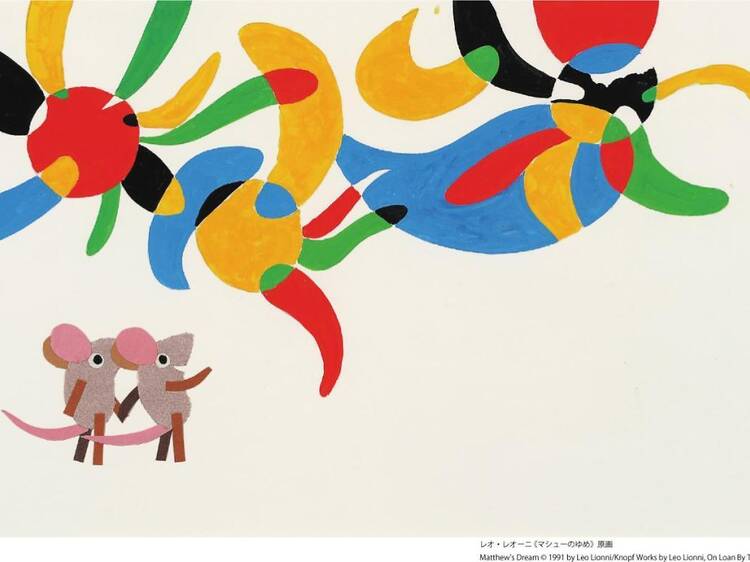

本展では、ガチャガチャの文化的な発展に貢献する各企業の珠玉の品を展示し、その面白さを解剖。創造を形にする飽くなき探求心と、質の高い精巧なミニチュア商品や、ネタ要素満載の商品を体系的に紹介していく。