その衣装だからこその動きを探して

―お二人はこれまでにさまざまなコラボレーションをされていますが、最初の出会いはいつでしたか?

森山:記憶が正しければ2004年にスタートしたNHKの教育番組「からだであそぼ」です。番組が数年間継続している間ずっとご一緒させていただいて、それ以後、舞台でお世話になっています。

ひびの:私はその「からだであそぼ」で森山開次さんという人を知ったのですが、女性ディレクターたちが開次さんに熱い視線を向けていて、「そんなにみんながきれいだと言うなら、裸で踊ってもらった方がいいんじゃない?」なんて憎まれ口をたたいて(笑)。

でも実際にお会いしたら誠実で、みんなを魅了する雰囲気を持っている方でした。何を着せても大丈夫だろうという安心感がありましたが、そういう人を見ると私は逆に意地悪したくなってしまうというか、もう少し違った見え方になったら面白いのではないかと思って、結構あれこれトライしましたよね。

森山:そうですね。ひびのさんはいつも、僕の体のラインを尊重してくださる衣装と、もっといろいろなものを付けて新しい世界を見せてくれる衣装と、両方のベクトルを提示してくれてありがたかったです。だから、番組だけで終わらず、何年もコラボレーションが続いているのだと思います。

―長くやりたいとお互いが感じた理由は何でしょうか?

ひびの:私が2007年に「水戸芸術館」で個展「ひびのこづえの品品 たしひきのあんばい」をした時、開次さんと近藤良平さんという、「からだであそぼ」に関わっていらしたお二人に、同じ条件でパフォーマンスしてもらったんです。

それぞれ全く別の面白さがあって、良平さんは我が道をいくという感じ。一方、開次さんは1回やるごとにどんどん良くなっていって。開次さんの「周りと音楽を聴く姿勢、踊る姿勢、衣装にトライする姿勢」から、一緒にやったら作品がもっと膨らんでいく予感がしたんです。そこから広がっていったと私は思っています。

森山:その時は音楽が川瀬浩介さんでしたが、当日現場に入るまで僕には聴かせないというコンセプトでした。公演自体は2回だったのですが、あまり事前の情報を入れないまま1回目をやって、じゃあ2回目はこうしようと考えるのが楽しかった。ダンスにとって音楽や美術などさまざまな人と向き合うことは重要なので、そこに取り組めてうれしかったです。

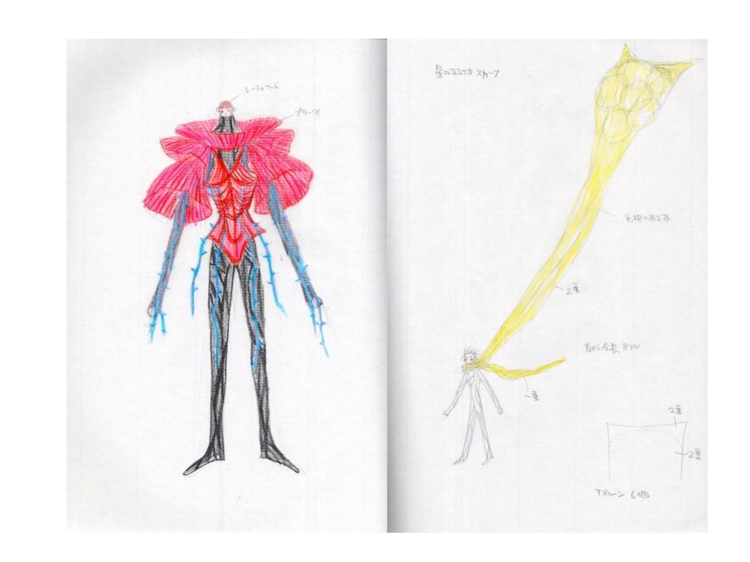

僕は踊り手として頑固なところがあるし、自分を貫くことも大事だと考えているのですが、それだけだと限界もある。こづえさんから「これで踊って」と衣装を渡されたら、一見すごく踊りづらそうで、自分だったら要求しないようなものでも踊るしかなくて、そこから「こう動いたらこうなって面白いな」「こうやって動かしたらこんな動きができる」と発見があるんです。

ひびの:踊れない人が着たら多分服に着られてグズグズになってしまうけれど、この人だったら踊りでこの服に息を吹き込んでくれるだろうと思うと、やっぱり着ていない時と違う姿が見たいじゃないですか。

森山:コンテンポラリーダンスでは、常にニュートラルだったり普段と舞台が変わらなかったりすることも多いけれど、僕の場合、演じることも含めて異なる世界観に染まることに喜びを覚えるタイプ。こづえさんの衣装は、いろいろな変身を体験させてくれます。