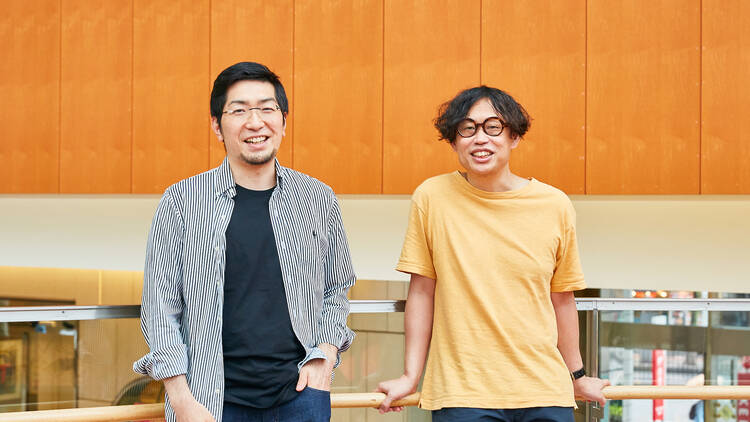

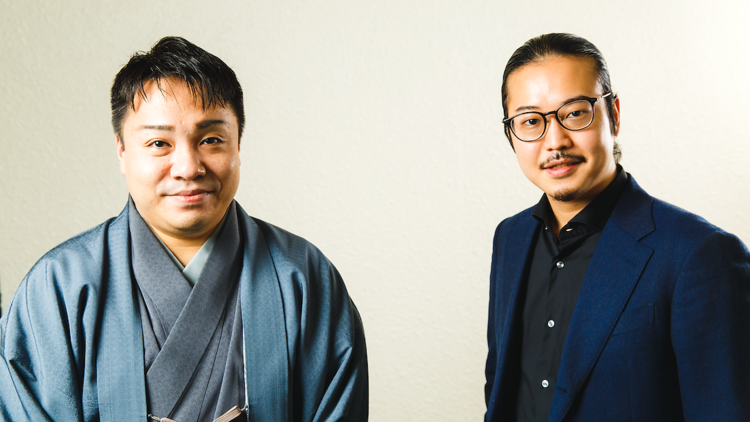

―菅尾さんはこれまでに、ヴュルツブルク・マインフランケン劇場で『ニクソン・イン・チャイナ』『神々の黄昏』ほか、ドルトムント市立歌劇場で『トゥーランドット』『蝶々夫人』、ザルツブルク音楽祭で子どものためのオペラ『魔笛』などを手がけ、岡田さんはドイツの公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレで『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』『NŌ THEATER』『NO SEX』『THE VACUUM CLEANER』を演出されています。ドイツの現場はいかがですか?

菅尾:日本との違いで言うと、ドイツでは劇場があり組織があり、年間レパートリーで公演をしている現場がほとんどなので、オペラと公演が、お祭りではなく日常。なので、初日に間に合えばいいよね、という、ある意味緩い作り方です。最初の舞台稽古では、何が問題なのかを把握すればいいし、問題は初日前までに解決していけばいいという空気です。

一方、日本だとスタッフの皆さんが最初から準備万端で、最初の舞台稽古で全てきちんとできなくては、という感じ。演出家としては、日本のスタッフと仕事をするとやりやすいですが、ドイツのやり方でも初日に間に合わないということはないですね。

岡田:僕がミュンヘンでやった時は、稽古場で長机を囲むように配置していたのが印象的でした。演出がいてその後ろに俳優がいて、出番になると演技スペースに行って、制作は隅っこの方にいて、といった制作現場のヒエラルキーがない。

演出家は放っておくとトップというか権力というか、偉いポジションになってしまうけれど、そこでは演出もキャストもスタッフもドラマトゥルクも、皆そこにいる人たちという雰囲気で、それがとても気持ちよかったんです。チェルフィッチュではそれを採用するようになりました。

菅尾:オペラの場合、演出家が稽古初日に関係者全員に向けてコンセプト発表をやるのが普通なんですが、僕はその顔合わせの場の雰囲気が堅くなるのを避けたいので、例えば合唱団が初日に来なければ人数が少なくなるので車座になったり、演出家席が準備されていたとしてもそこから出て皆と同じように座ったりして。

演出家のコンセプトを実現するために歌手が存在しているような舞台もありますが、僕の場合、「自分はこういう舞台や美術のプランを用意してきたけれども、出演者としての皆さんと一緒に作りたいと思っている」という雰囲気を自分が作ることを重視しています。

そういうやり方で良かったと言われたことは何度かあるから、間違っていないんだなと思っています。それでもやっぱり周りから見ると、演出家としてトップにいるという風に見られていて、そのことをズルく使っているのかもしれないけれど。

岡田:僕はミュンヘン・カンマーシュピーレでしか演出したこともなく、このカンパニーは外国人というだけでなくドイツ語も分からない演出家が僕以外にも多く来るという特殊な状況だったので、ドイツ全般という話はできないのですが。僕が感じたのは、演出家の仕事って、クリエーションの序盤・中盤・終盤でちょっとずつ変わるんですよね。権力の使い方みたいなものが変化する。

―具体的にはどのように変わっていくのでしょう?

岡田:序盤はざっくりいえばコンセプトですよね。中盤はリハーサル、つまり自分が実現したいことを、主に俳優に分かる言葉で伝えてパフォーマンスをトライするという作業。僕が持っているものをプロダクションの参加者に徐々に明け渡していくというか、任せていくというか、そうやって段々、具体的なものになっていく。だから、僕の感覚で言うとそれがうまくいくと、自分の荷は軽くなっていきます。

でも終盤、稽古場がピリピリして、例えば俳優が、自分のやることに対して不満を抱くみたいな事態が起きると、演出家が期待されるんですよ。権力を行使して、「こうしろ」とやることを。それは本当にちょっとした1、2個のことです。でも強権の発動には違いないから僕は本当は嫌なんだけど、仕方ないからやると皆言うことを聞く。これは日本では経験したことがないです。

菅尾:よく分かります。楽譜に書かれた情報をもとに、今回どのように立体化したいと考えているのか伝え、皆の意見も聞きながらまずは全体像を共有できるように一通りシーンを作っていくのが稽古1周目。

2周目になった時は、大事だと思っているポイントがちゃんと体に入っているか確認する。そして、1周目はよく分からずとりあえずやってみた人がいたとしたらそれが本当に納得できるものなのかを検証したり、「自分はやっぱりこう思うんだけど」と言ってくる人がいたら考えをすり合わせしたりする。僕はそういうことを、全体像が合っていればフレキシブルに捉えています。

というのも、僕だけのアイデアで作られたものなんてそれほど面白くないと思っていて、いろいろな人が持ってきたアイデアで一つの舞台になるのが魅力だと考えているから。それをクレジットとしては「演出:菅尾」となるので、得な仕事だなと思っているんですけど(笑)。

で、舞台稽古になった時、もう一度アレンジした方がいいことが出てきたり、何か戦わなくちゃいけないことが出てきたりしたら、それが3周目になります。

―演出家は根本的にはやっぱり力を持っている立場で、少し古い世代では、それを全面的に利用してやっていく人もいたかと思いますが、お二人はそれを頭の片隅では理解しつつ、できるだけそうではない方法にしようとし、かつ、どこかでそれが必要な瞬間もあるということを理解しているわけですね。

菅尾:先ほど、僕が「ズルい」と言ったのはそのことなんです(笑)。

岡田:そう、ズルいんですよ(笑)。一般的には全部自分でやっているすごい人みたいに思われやすいし、そういう人もいるとは思うんだけど、そういう一般の認識が前提としてある以上、どうしてもズルくなっちゃうのかもしれない。でも、すごく面白い作業じゃないですか。

さっき菅尾さんが「自分で思いつくことなんて大して面白くない」と言ったのはもう完全にその通りで、コンセプトというのは結局何の具体性もなくて、それが具体的になった時にどうなるかのイメージはぼんやりとははあるけれど、それがものすごく素晴らしいとは、菅尾さんも僕も全然思ってないんですよ。だから僕はコンセプト自体、言わないことが多い。

菅尾:僕はその点では具体的なアイデアを言っている方だとは思いますが、それは音楽的にここでは何か起きなくちゃおかしいとか、ここからここまでにこれを起こすためにはどうすればいいかとか、それを伝える必要があるから。でも言葉で言ったことをどう立体化するかは、歌手の才能やクリエーティビティーにかかっている。

で、音楽の種類によってはそういうポイントが明確でなかったりして、出演者が困っているようだったら「この音楽はこう感じるから、こんな印象になることが重要だと思っているんだけど」と伝えて、それぞれ自分の感じるようにやってもらったり。

だからオペラでは、一つの台本でも別の曲がついていれば別の演技になるはずで、そこを自分がどう感じて歌手がどう感じるかをすり合わせて、試して、検証していく作業だと言えると思います。

岡田:そうですね。だから具体的にこういう線にしたいという、その線そのものを描いてみせることは、僕はそんなに得策じゃないと思うんです。それよりもいくつかフラグを立てる。そのフラグはたぶん少ない方がよくて、そうなるとシュプールはこうなるよね、という風にした方が、絶対……絶対と断言しますけど、いい結果になります。