文楽とダンスの「振り」

―ダンスも文楽も、ある種の様式と自由の両方があるかと思います。ぜひその辺りの共通点と相違点をうかがいたいです。

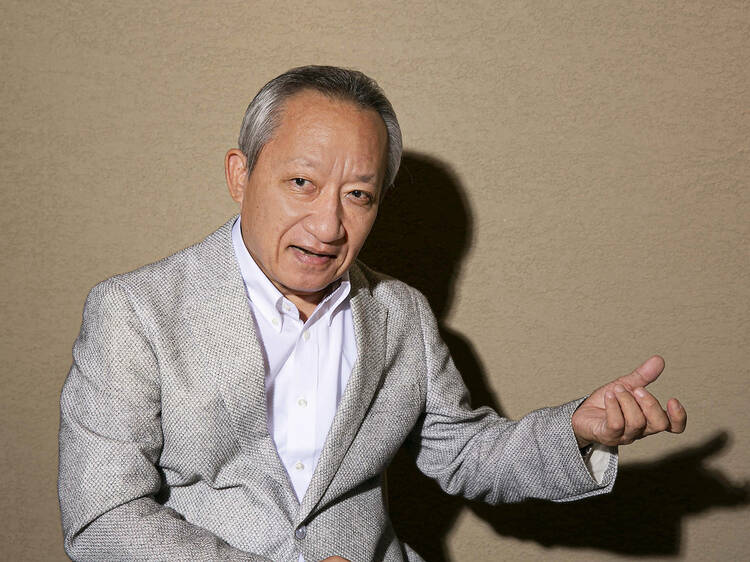

勅使川原:文楽の場合、人形の動きは演出として振りとして継承されているのですか?

勘十郎:はい。古典は誰が遣っても大きくは変わらないです。浄瑠璃を語る太夫や三味線と比較すると、人形は台詞の間にどうするかなど割と自由度は高いのですが、それでも浄瑠璃の世界からはみ出ることはできません。ただ、ベテランが語ったり弾いたりしていると、聴きながら動くこちらにとって、間口は広いしタッパはあるし奥行きはあるし、広いところでお芝居ができる感覚がある。一方、若い太夫や三味線だと、狭くなりがちです(笑)。

勅使川原:普段のお稽古で、浄瑠璃の生の演奏を実際に人形と合わせるのは、どのくらいの頻度で行うのでしょう?

勘十郎:新作や長いこと上演されていなかった演目を復活させる場合には何回かやります。しかし、古典を上演する場合は、太夫と三味線は申し合わせて何日か稽古するものの、そこに人形が入るのは舞台稽古1日で、その次は初日ですね。

「なぜお稽古しないんですか?」と言われるんですが、ズボラなわけではなく(笑)、初日が空いて公演が2週間あるとしたら、毎日違うんです。そうすると、段取りはあっても、初日は初日、二日目は二日目。だから、何日稽古をしても同じことと言いますか……。稽古が無駄とは言いませんけれども。

勅使川原:きちんと習得している者同士だからこそなんでしょうね。ダンスにおける人間の動きも、ある種の人形化というか、自己表現ではないところに置かないとダメだと思います。

―文楽で人形遣いの方が振りを覚えるにあたって、まずご自分で動いてみると聞いています。

勘十郎:そうですね。お芝居ではあまりやりませんが、踊りでは振付の方に習って自分で全部やってみますね。何でも自分の身体でわかっていないとできないので。浴衣を着て一緒に踊って覚えるのですが、人形ナシで動くのはきつくて(笑)。

人形を持っていたらなんぼでも、何万人が観ていてもできるのですけれども。まず主遣いが動いてみてある程度わかったら、左遣いや足遣いの前でやってみせ、そのあとようやく人形を持ちます。勅使川原さんの『白痴』を動画で拝見しましたが、あんな動きはとてもとても。あれはどうやって振り付けているんですか?

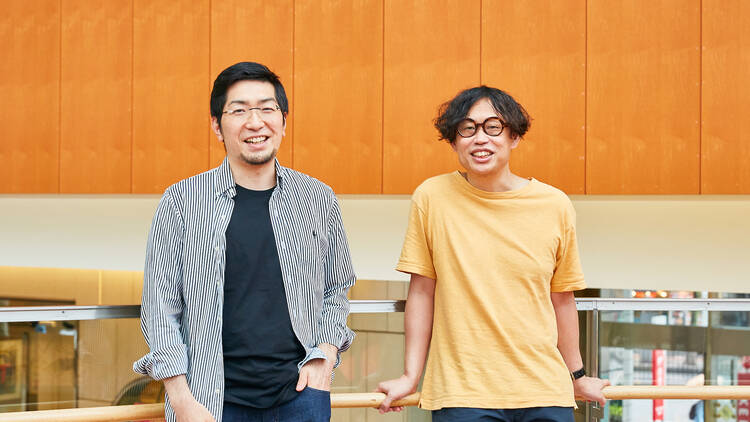

勅使川原:先程、文楽の人形の方は浄瑠璃を聴きながら動かれるとうかがいましたが、私は音楽にしろ言葉にしろ、動く前にまず、自分が何を受け取るかということを徹底的に突き詰めます。聴くことで、耳や心ではなく、身体の中に何が起こるかを、まずは動かずに時間をかけて感じ、探ろうとするんです。

かと思えば、正反対に、まるでほこりを払うみたいに、どうなろうと構わないというぐらい身体を使って動かす。その両方を同時にやりながら合わせていく。ここで大事なのは、気持ちで動かないこと。と同時に、気持ちがないまま型だけで動くとただの反応になってしまうので、それもダメです。耳で聴くのではなく、目で見るのではなく、身体で見ていると、違うものが見えてくる。

例えば、身体の重心が足の裏の皮膚にかかった時、その皮膚と骨との間に、沈むだけではなく、身体を浮かせる力を感じるんですね。月に比べると、地球は6倍の重力だけど、違う惑星に行ったらもっと重いかもしれない。だとしたら、地球は軽いんじゃないか。そう考えると、身体が浮かんでいるようにも感じられてくるんです。

これは練習しないと感じられないものです。でも、浮かんでいるように見せるのとは違いますし、重心というのは必ずしも一定ではなく、いろいろなところに動いていることを忘れてはいけません。

そんなことをたくさん稽古して、そこから音楽だったら音楽、場面だったら場面でどのように動くかを導いていく。そういう意味で、受け身になることがまず大事です。あとは、決めたことが本当にそれでいいのかということを、あえて打ち破る力も大事にしながらやっています。

―他の方に振り付けるときも、右手をこうして左手を……というふうに指示するのではなく、まずは感覚を共有するのですか?

勅使川原:私には、自分なりの動き方や身体の感じ方、伝え方のメソッドがありますが、ダンサーというのは動きたくてしかたがない、つまり自分は動けると思いたい生き物です。でも「動けないよ、あなたは」と私は言うんです。「なぜなら、私が要求している言葉を知らないじゃないか」と。

そして「身体の内側で何

勘十郎:うかがっていると、なるほどと思いましたね。私は逆に、若い頃は「人形の首は360度動くし、手も人間より動くのだから、もっと動かせ」としきりに言われました。怖がりなので、「これ以上動かしたら変な形になるんじゃないか」と思うわけですが、簑助師匠はそれを見抜いていて、「これでも

ある日、えーい、もうむちゃくちゃでも動かしてみようと思ったら、「さすがに動かし過ぎ」「でも、それでええねん」と。そうやって限界を覚えさせるんですね。

―ですが、その限界って変わってきませんか? 簑助師匠の遣う人形は、胸や首などの位置が人間のそれから外れているようなところがありましたが、トータルで成立し、独特の魅力になっていました。

勘十郎:そうなんです。人形でしか出せない雰囲気が出る。それも、限界を覚えたら強い。だから私は、今でもちょっと動かし過ぎるくらいに動いています。動かないでいるのは難しいですよね。

勅使川原:よくわかります。私はクラシックバレエから入って、自分の舞踊をやろうと今に至るのですが、だいたいやり過ぎだと怒られていました。でも、実際に怒られてみないと、あるいはケガしてみないと、人によってはわからないことがある気がします。もちろん、めちゃくちゃやればいいというのではなく、こういうものだというやり方を学んだ上でのことですけれども。

自分の作品づくりでも、どうしてこんな気持ち悪くなるまで動かなければいけないんだろう、もっと楽なことをやればいいのに……と思うのですが、できないんですよね(笑)。気持ち悪くなるまで動かないと、どうも成り立たないような気がして。少しずつ、そうじゃなくできるようになったかどうかはわからないけれど、塩梅といいますか、ちょうどいいところを見つけるのは大変です。