絵を描いていた幼少期

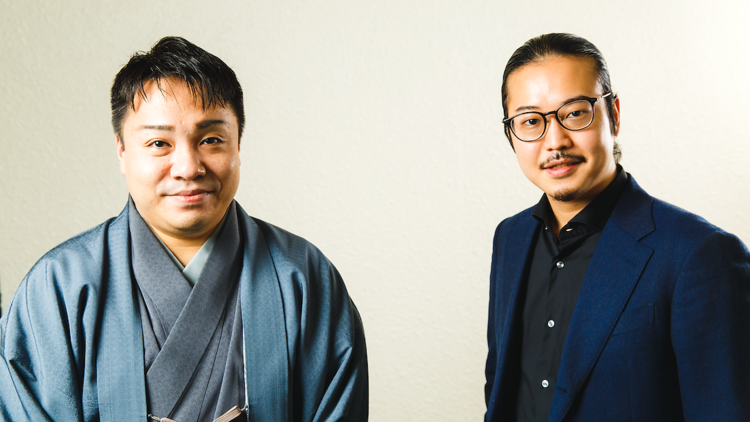

ー勘十郎さんは1953年3月1日生まれ、勅使川原さんは同じ年の9月15日生まれ。どんな作品でも状況でも素晴らしい動きをなさる唯一無二のパフォーマーであり、音楽家含めさまざまな方とも積極的にコラボレーションなさっています。

さらにお二人の共通点として、絵をお描きになることがあります。勅使川原さんはドローイングをご自身のスペースに展示しています。勘十郎さんもイラストを著書や手ぬぐいなどで使われていますし、日本漫画協会の会員でもいらっしゃいますね。

勘十郎:自分の文章を補うために絵を描く程度ですが、子供の頃は漫画を読み漁っていて、漫画家志望でした。

勅使川原:私もそんなところがありましたね。子供の頃は鉛筆で家中に絵を描いていました。壁とか、窓とか。昔はくもりガラスだったので、鉛筆できれいに描けたんですよ。

勘十郎:ああ、わかります。私もやりました(笑)。すりガラスですよね。

勅使川原:後で母親が消したのでしょうが、一切怒られませんでしたから、自分はこういうことをしていていいものだと勝手に思い込んでいました。当時は描くことが全てで、手本を見て描くような発想はなかったので、学校の美術の授業で「このように描け」と言われるようになったら成績が悪くて。

例えば手を描く時、輪郭を描かなかったんですよ。輪郭を描くとそれは線あるいは面になってしまうから描きたくないと先生に言ったら点数がすごく悪かった。でも、人間は止まっていることの方が異常じゃないですか。ただならぬ気持ちになったり、信号待っている時にも動くのが、人間。動いていない時にも動きがそこにある気がするんです。

だから、止まっている人間の姿を見て描くというのがどうも好きになれなくて、物を描く、あるいは空想して形でないようなものを描くことの方が面白いですね。普段は、人間は嫌いじゃないのですが(笑)。

勘十郎:文楽でも、芝居の中でじっとしている人形というのは動かなくていいから楽だと思われるのですが、人形遣いが何もしないのと、芝居の中で生きてじっとしている人形とは全然違います。それがものすごく難しいです。

誰かの話を聞いている役でも、置物のようだったり、聞いているのかいないのかわからなかったりするようではダメ。役も呼吸し、同じように人形遣いも呼吸していないと、おかしいんです。

―ちなみに、すりガラスに絵を描いて、勘十郎さんは叱られませんでしたか?

勘十郎:うちも叱られませんでした。忙しくていちいち構っていられなかったのでしょう。勝手に遊んでいる子だったので親は楽だったと思います。本当は絵をきちんと習いたかったですが……。

小学校6年生の時、雑誌の表紙で東京オリンピックの開会式でランナーが入場行進している写真を見て、部長をしていた絵画クラブで「卒業記念に、これを卵の殻のモザイク画にしよう」と提案したことがありました。となると、毎日卵がいるわけですね。言い出しっぺだからたくさん持って行かないといけない。冷蔵庫を開けては卵を割って殻だけ持って行って、これは親に怒られました(笑)。

それでモザイクを作るのですが、私は細かく砕いていたのに他の生徒はかなり粗くて。でも、完成した絵を見たら、私が担当した細かいところより、友達がやった雑なところのほうがものすごく良かった。遠くから見るものは細かければいいというものでもないんだなと学びまして。

勅使川原:でも、細かい性分というのは結局、大きな方に通じていくのではないでしょうか。小さいところから始めたことによって、大きな視点を持つというか。私自身、小さく弱く描いていると、まわりからもうちょっと大きく描かないのかと言われたことがありました。ただ、オペラのような大きな舞台もやっていると、小さなものにこだわることが大きなものにつながると感じます。

―勘十郎さんも繊細なお子さんでいらしたことが、大胆な演技などの「振り幅」に結びついているように思います。

勘十郎:今、文楽の公演毎に行う大道具の道具調べを担当しているんです。美術を40分の1で描いたものを前にして、前回と同じでいいかどうか、今回はどうかと考えて、1カ月後にまた描いてもらったものを見て「ここはもうちょっとこう」とやりとりし、舞台稽古の前日に、実物を点検するというものです。その時は、細部から全体を見る視点が役に立っているかもしれません(笑)。

絵は今後も続けられたら続けたいですね。

自分で脚本を書いた文楽の新作をこれまでに4