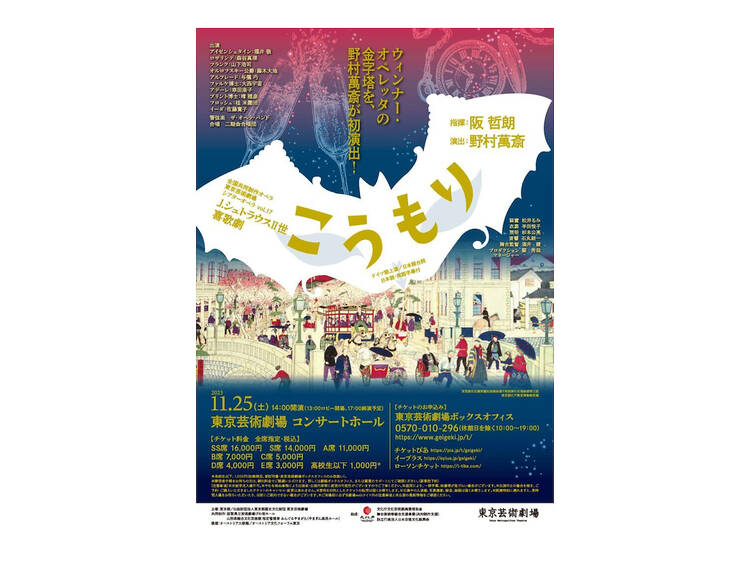

日本が舞台の「遊び場」を

―オペレッタの演出に今回、初挑戦されています。その理由や心境を教えていただけますか?

やはり、いろいろな世界を知りたいのでしょうね。狂言師としての活動のほか、「世田谷パブリックシアター」の芸術監督として20年間、シェークスピアや現代劇などを勉強させてもらいましたが、2022年に「卒業」してまた違うことをしたいなという時に、今回のお話をいただいたので。

と同時に、せりふがあり、謡(うたい)と舞があり、コーラスと言うべき地謡(じうたい)がいる能狂言と、オペラやオペレッタとは、構造的に似ているとも感じます。実は世田谷パブリックシアターでもオペラを上演してはどうかと考えたことがあるのですが、予算的にオーケストラやコーラスを入れるのが難しくて断念しました。

―「こうもり」はヨーロッパの大都市近郊の温泉地を舞台に、今回は舞台を日本に置き換えて、噺家(はなしか)の桂米團治さんが語り部となり進行するそうですね。

オペレッタでは演出家が(せりふ部分の)台本を書く慣習があるということなので、まず落語からスタートさせ、1幕の銀行家のアイゼンシュタインの館は質屋に設定し、オルロフスキー公爵の夜会が行われる2幕は鹿鳴館のイメージで台本を書きました。

歌詞は変えないので役名などもそのままですが、オーストリアはウィーンの昔話ではなく、日本の昔話が向こうの昔話とくっつく形にすることで、お仕着せ感を少なくしたつもりです。時事ネタなどの「くすぐり」も入れています。

そもそもこの作品は、全ては「こうもり」というあだ名を付けられたファルケ博士によって仕組まれた茶番劇ですから、その雰囲気が伝わるよう、遊び場をセッティングしたわけです。そうすることで、オペラやオペレッタに馴染みがないけれど落語なら笑点で見たことがある、という方にとっても入りやすくなりますし、オペレッタに精通されている方にも新しい印象になるでしょう。

ー原作の設定ではロシア人となっているオルロフスキー公爵ですが、今回の衣裳は衣冠束帯(公家の正装)だと聞きました。どこの国の人なのでしょう?

名前からすればロシア人ですが、イメージとしては島津斉彬。あまり厳密に突っ込まないでほしいのだけれど(笑)、皆が西洋化していく中で自らは旧態依然とした格好をしているとか、そういうちぐはぐ感が鹿鳴館の面白さですよね。

オルロフスキーのアリアはトリッキーに音が上がる。この前、オルロフスキーを演じる藤木大地さんと話していて、それはどうしてなんだろうと言ったら、酔っ払った彼のしゃっくりだという考え方もできるのではないか、とのことでした。

ともあれ、この役は女性のメゾソプラノがやることが多いところを、今回カウンターテナーでやるわけなので、そのことも含めて何か肉付けしたいと考えた時、お公家さんとして白塗りにしたら、ほかとは違うカウンターテナーの特殊感を生かせるのではないか、と思ったんです。