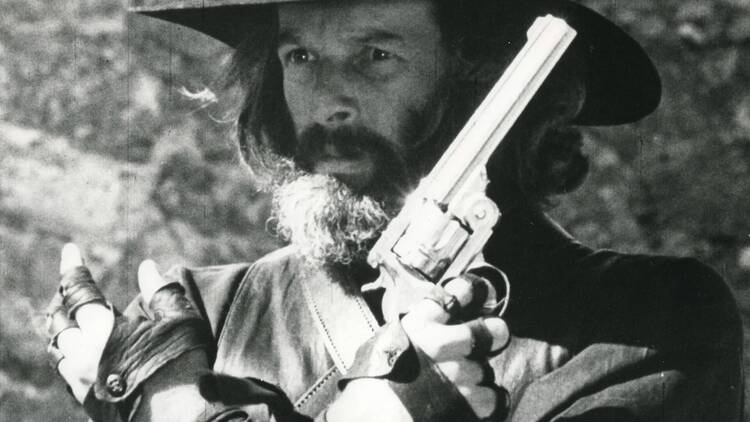

1. エル・トポ(1970)

アレハンドロ・ホドロフスキーは、アメリカの観客とつながろうと試みて、西部劇という人気のあるジャンルを乗っ取った。しかし、精神世界を旅するような西部劇は、誰も見たことのない代物であった。ただここでは、復讐や銃撃戦といった西部劇の王道のテーマは、聖痕や荒野の放浪といった深い精神的象徴によってぼやけてしまっている。

一匹狼のメキシコ人の主人公が作り出した狂気に満ちた映像は、1970年代のニューヨークにおけるミッドナイトムービーの中で多くの熱狂的な信奉者を獲得した。特にかつてチェルシーにあった「Elgin Theater」では、1年以上にわたって毎日上映され、レイトショーというコンセプトの火付け役となったことは見逃せない。そして、本作が実際のカルト教団を描いた、数少ないカルト映画の一つであることも特筆に値する。