鳥取の中でも1、2を争う辺ぴな立地

よく晴れた水曜日の午前11時ごろ、二人の男性がパンケーキを頬張っていた。私服姿の30代から40代で、離れた席に座っているからどちらも1人で来たのだろう。広々とした店内を見渡すと、女性のグループやファミリー、カップルもいて、ほとんどがパンケーキを食べている。

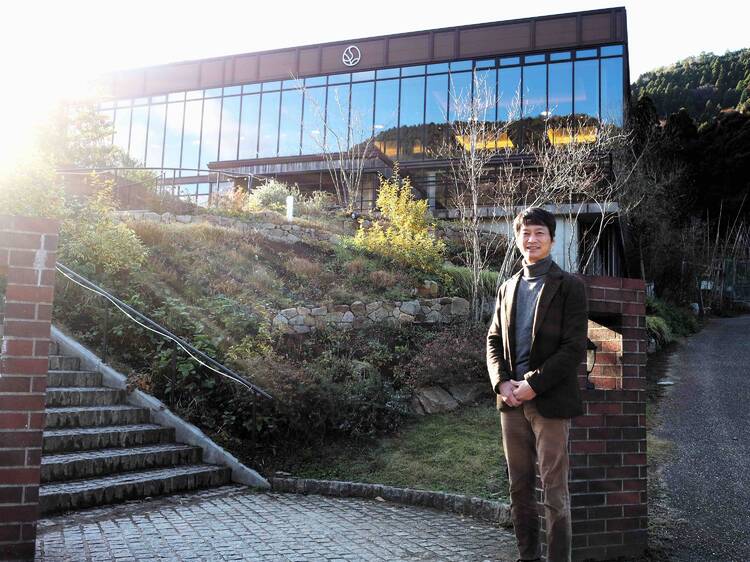

東京の人気カフェなら珍しい光景ではないかもしれない。しかし、この店の立地を考えると、客を引きつける吸引力に驚かされる。ここは、養鶏を手がける大江ノ郷自然牧場が運営する「ココガーデンカフェ」。カフェのある八頭町大江地区は鳥取空港から車で30分ほどの距離で、高速道路を下りてからはひたすら田園風景が続く。本当にこの道で合っているのかと不安に思いながら、里山に囲まれたのどかな県道を進むと、高台に2棟の近代的な建物が現れる。

1棟がココガーデンカフェで、もう1棟は1階にパン屋、ジェラート屋、うどん屋などが軒を連ね、2階にオムライスやパスタ、肉と魚料理などを提供するレストランが入る「大江ノ郷ヴィレッジ」。この2棟と、別の場所にある宿「オオエ・バレー・ステイ(OOE VALLEY STAY)」を合わせて、大江ノ郷リゾートと言う。

ちなみに、この県道の先は行き止まり。このエリアに住んでいるか、特別な用事がある人以外は通ることのない道と言ってもいいだろう。大江ノ郷自然牧場を運営するひよこカンパニーの小原は朗らかに笑う。

「鳥取の中でも1、2を争うくらい辺ぴな立地なんです。こんな所で

商売するなんて、頭がおかしいと思われるぐらいの場所ですね」

目に入るのは山と田んぼ、畑ばかりだが、最大で年間36万人が大江ノ郷リゾートを訪れる。その秘密を探りに、現地を訪ねた。