法律がアートの現場に追いついてきた

――改正された文化芸術基本法の基本的な特徴などを教えてください。

改正後の特徴は基本理念です。改正前は文化芸術を振興するための法律でしたが、改正後は文化そのものだけではなく、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業などにおける文化芸術の幅広い価値を視野に入れて、文化政策を推進すべきというふうに変わった点が一番大きいところです。もう一つは、教育ですね。子どもたちへの芸術教育がクローズアップされている。さらに前の法律に加えられた点としては、年齢、障がいの有無、経済的な状況に関係なく文化権があること、そして、表現の自由などです。

文化の幅広い価値にいち早く着目していたアートシーン

その背景も多様です。例えば、まちづくりでは、1995年にチャールズ・ランドリーらが提唱した「創造都市」という概念があります。これは文化芸術のクリエイティビティで地域を活性化しようというものです。2000年ごろには日本でも紹介されて、横浜市が2004年に創造都市の政策を立ち上げるなど、日本でも大きなムーブメントとなりました。芸術を活かした都市政策や地域の活性化が、その頃からずっと広がっていたというのが背景の一つですね。

もう一つ、日本の特徴として、いわゆる「アートプロジェクト」があります。美術館や劇場で作品を見るのではなく、90年頃からアートを通して地域の課題と向き合いながらプロジェクトを立ち上げていく動きが起きてきた。2000年の大地の芸術祭以後、トリエンナーレやビエンナーレが数多く出てきて、その大部分が地域再生を目的に含めています。

教育や福祉の分野では、1990年代後半からアーティストが学校や高齢者施設などでワークショップを行うことが活発になってきました。森隆一郎さんがいらしたいわきアリオスも熱心に取り組んでいます。ほかにも、1998年に『特定非営利活動促進法(NPO法)』が施行され、アートを活用しながら都市再生や教育、福祉など社会的な課題にチャレンジしていこうというアートNPOが登場してきました。

このように、2017年の改正に当たる部分は、すでに世の中の動きとしては1990年代半ばくらいからずっとあったんですね。最初の法律ができた2001年にはそこは入っていない。その後、今回の改正なので、法律が時代のさまざまなアートの現場の状況に追いついてきたことになります。

――実際に改正後の動きに変化はあったのでしょうか?

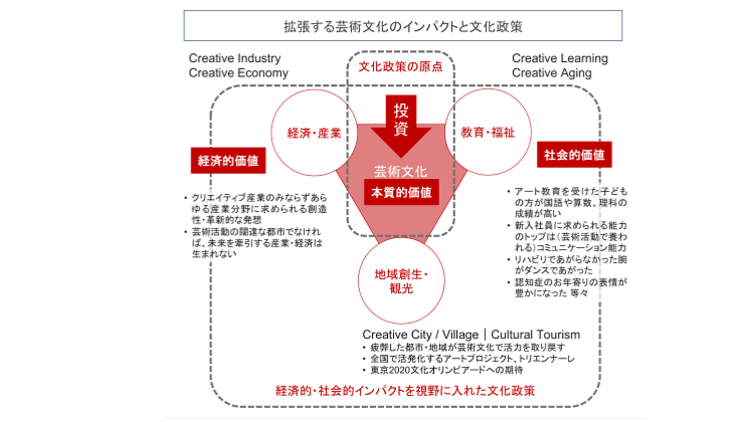

改正後、2018年3月に第1期の『文化芸術推進基本計画』が閣議決定され、文化芸術の本質的な価値に加えて、社会的、経済的な価値を視野に入れて文化政策を推進することになったことが、大きく変わった点です。

社会的、経済的な価値とは改正された法律の基本理念にある、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業などに文化芸術がいろいろなインパクトをもたらすということを踏まえてのことです。この考え方が国の基本的な政策の考え方に入れられたのが特徴ですよね。

『文化芸術推進基本計画』には、全部で六つの戦略が定められており、文化審議会では当初戦略2の「文化芸術に対する効果的な投資とイノベーションの実現」を戦略1、つまり最も重視しようという案が示されたのですが、議論の結果、「文化芸術の創造・発展・継承と豊かな文化芸術教育の充実」が戦略1に位置づけられました。つまり、文化芸術の本質的な価値を生み出す戦略が最初にあって、そこから社会的、経済的な価値が生まれるというようになったという点が審議会での議論の重要なポイントでした。しかし、以前にはなかったイノベーションや社会的価値が、新しく政策領域として認識されています。