検証:あいちトリエンナーレ

私たちはそこから何を学ぶことができるのか? 特別寄稿:太下義之

あいちトリエンナーレ2019を振り返って

タイムアウト東京 > アート&カルチャー > 情の時代にあって、考え対話し続けること

75日間の会期を終え『あいちトリエンナーレ 2019』が、10月14日に閉幕した。106あった企画のうちの『表現の不自由展・その後』を巡っての脅迫行為に端を発する一連の騒動については、もうすでに多くのメディアが報じているのでここでは詳述しない。いわゆる「炎上した」ためもあってか、来場者数は過去最高を記録したという。せっかく数多くの人が観覧した芸術祭、一過性の「バズ」にしてしまうことなく、魅力にあふれた展示作品について心ゆくまで語り合おう、というのが本稿のとりあえずの目的だ。表現の自由や検閲、ミュージアムや文化助成の役割、挙げればキリのないほどにさまざまな地平の問題が絡み合っている本件を考える上で、個々の作品に時間をかけて向き合うことから始めることは決して無駄ではないだろう。

愛知芸術文化センター

今回の芸術監督を務めたのは、ジャーナリストの津田大介。ITを使った報道に一貫して携わってきた津田らしく、社会性の強いジャーナリスティックな作品や、映像などの新しいメディアを駆使した作品が目立つ芸術祭だったといえる。とりわけメイン会場の一つ、愛知芸術文化センターでは、映像作品やメディアアートが数多く展示されていた。

前回までと比較して、5万人近くも上回る67万人が来場したという今回のトリエンナーレだが、特に愛知芸術文化センターに限っては33万人と、前回の14万人弱をはるかに超える人数が訪れている。過去に例を見ない混雑に加えて、同会場の『表現の不自由展・その後』の展示中止を受けて、展示を自ら閉鎖する作家も多かったため、全ての作品を見られなかった人も少なくなかっただろうが、『ドクメンタ』や『ヴェネツィア・ビエンナーレ』への出展経験もあるタニア・ブルゲラや、『ベルリン国際映画祭』で短編部門金熊賞を受賞しているパク・チャンキョンなど、著名アーティストがめじろ押しだった。ミリアム・カーンの作品がまとまって見られたのもアートファンにはうれしい限りだろう。

なかでも印象的な作品の一つが、難民を扱ったキャンディス・ブレイツの『ラヴ・ストーリー』。『第57回ヴェネツィア・ビエンナーレ』にも出展された同作は、ジャーナリスティックな視点を持った映像作品という点で、津田芸術監督による今回の出展作品の傾向を代表する作品の一つといえよう。世界的な国際美術展への参加経験や受賞歴をことさらに挙げる必要もないのだが、ざっと見回すだけで国際的な評価の固まっているアーティストが多数参加している点からも「作家選択において過度な偏りがある」という芸術監督への非難が妥当なものか、判断できるのではないだろうか。

難民に行ったインタビューから抜粋、編集した「ストーリー」を、ハリウッドスターが再現するという『ラヴ・ストーリー』では、プロフェッショナルな映画俳優が難民を「演じる」ことによって、カメラのレンズが被写体に向ける暴力性やスクリーンに映り込む状況の恣意(しい)性が捨象される。演技であるという虚構性によって、逆説的に難民たちの体験そのものがリアリティーを帯びて前景化するのだ。そこでは、難民の言葉には興味を持たれなくともハリウッドスターの言葉はすぐに拡散されるといった趣旨のアイロニカルとも取れる発言もあり、まさに「情の時代」というテーマが内包する「情報」や「感情」について考えさせられる作品だ。

豊田市美術館・豊田市駅周辺

日本で唯一、私企業に由来する市名を持つ豊田市。名古屋から電車で1時間ほど離れた同市も、『あいちトリエンナーレ 2019』の会場の一つとなった。谷口吉生の手になる設計が素晴らしい豊田市美術館は、大盛況の『クリムト展』の勢いに圧(お)されながらも、タリン・サイモンやスタジオ・ドリフトなどの、明快な意図を持った佳作がそろい、比較的なじみやすい展覧会場として仕上がっていた。

美術館に近接する学校跡地では、高嶺格による存在感ある作品の脇で、トリエンナーレとは直接関係のない展覧会を中崎透がキュレーションするなど多くの見どころがあったものの、豊田市エリア内全体で考えれば、ホー・ツーニェンによる『旅館アポリア』が最も話題を集めた作品だったといえよう。会場に一度に入れる人数の制約もあり、トリエンナーレの閉幕直前は2時間待ちも当然の人気展示となっていた。

大正年間に建てられたものを復元移築した、風情ある和風建築を展示場にしたホーは、アジア太平洋戦争下に日本占領地だったシンガポールを出身地に持つ。会場の「喜楽亭」は1967年まで旅館として使用されており、戦時中は、豊田市内の飛行場から飛び立つ特攻隊隊員たちが「最後の晩餐(ばんさん)」を行った場所でもあるという。

京都学派の哲学者など知識人たちの戦争協力にリサーチした物語が、それぞれ同じ尺を持った6つの映像となり、この歴史的建造物の各客室にて上映される。全てのストーリーが同時に終わりを迎えるとき、巨大なファンから吹きすさぶ風が建物全体を震わせる。しかしながら、その風は爽やかに吹き抜けるわけでは決してない。空間全体が風圧によって押しつぶされるかのような閉塞感を与えるこのインスタレーションは、それぞれの登場人物が(そのなかには西田幾多郎や小津安二郎、喜楽亭の女将などが含まれる)、矛盾に満ちた時代に翻弄された一人の人間に過ぎないことを明らかにする。戦争という圧倒的な状況を前にした小さな個人の態度を、断罪することもなく英雄視することもない同作は、「アポリア=哲学的難題」の名にふさわしく、解決に向けてあえて単純化することなく、複雑な状況を複雑なまま描出した意欲作だ。

ホーの『旅館アポリア』に代表されるように、戦争を主題化した作品が多かったのも今回のトリエンナーレの特徴といえるだろう。その意味で、豊田市駅周辺で展示されていた小田原のどかの作品群も無視できない。彫刻の実作者としてだけではなく、研究者としても優れた活動を続けている小田原が展示会場で配布していたタブロイドサイズの読み物もまた、日本の戦後を考える上での示唆に富んだ、非常に知的興奮を誘うものだった。小田原は、ウェブ版の『美術手帖』上で『表現の不自由展・その後』についての詳細な分析を行っており、こちらも一読の価値がある。

四間道・円頓寺

名古屋市内に戻って、「四間道・円頓寺エリア」について話そう。町家や土蔵が立ち並ぶ情緒ある街並みを残した同エリアは、昔懐かしい商店街やディープな飲み屋街に紛れて、シックな高級割烹なども点在する、芸術祭でなくとも訪れたくなるユニークな地域だ。展示作品も、美術館内での気張った作品とはまた一風異なる、親密感のある作品が目を引いていた。なかでも際立っていたのが、毒山凡太朗による一連の活動だろう。

福島第一原発の事故を受けてアーティスト活動を開始した毒山は、脱原発運動はもとより、韓国の慰安婦像や日本統治時代の台湾といった社会的な題材を、フラットかつ新鮮な視点で扱ってきた。今回も台湾や沖縄に取材した過去作とともに、名古屋名物「ういろう」をフックにして、経済発展に伴う大規模なインフラ開発などにフォーカスを当てた新作を発表している。

今回、『表現の不自由展・その後』の展示中止を受けて、作品展示をボイコットするアーティストが多くいたことは先にも述べた。表現の自由以前の問題として、一般の来場者やボランティアスタッフも多数いるなかで、明らかなテロ予告に対して人命最優先の立場から展示を中止せざるを得ない状況があったといえる。おびただしい数の脅迫について、被害届を警察が受理したがらなかったことも一因にあるようだ。自身の作品を閉鎖したアーティストたちの決断は、展示中止となってしまった作家に対する連帯を表明するものだ。一方で、先に触れた小田原が「来場者の見る権利を尊重」すると述べていたように、作品閉鎖とは異なるリアクションを取ったアーティストたちの選択にも目が向けられるべきだろう。

展示中止に対するリアクションとして、「四間道・円頓寺エリア」では、先の毒山が独自のスペース「多賀宮 TAGA-GU」をオープンさせたほか、同じくトリエンナーレの参加アーティストである加藤翼とも共同でアーティストランスペースを開設した。療養所を意味する「サナトリウム」という名前を付けられた同施設は、2人の作品のほか、トリエンナーレ出展作家の作品も随時展示されるとともに、識者や近隣住民、さまざまな思想を持つ人々が集まり対話するスペースとしても活用された。

展示作品としては、ファクシミリや電話で罵詈(ばり)雑言を浴びせられるトリエンナーレスタッフへの「癒し」として、村山悟郎のドローイングを事務局宛にファクシミリで送信する作品『FAX Drawing for office staff of Aichi Triennale』などがある。ボイコットによる連帯の表明も重要な意味を持つが、こういった柔軟さを持ったレスポンスがアーティスト側から素早く起こっていった点も興味深いことだ。

名古屋市美術館

ボイコットを表明したアーティストのなかにも、純然たる展示の閉鎖ではなく変更というリアクションを取った作家がいた。名古屋市美術館で展示されていたモニカ・メイヤー『The Clothesline』の場合には、その作品変更が極めて効果的に現況を表すものとなっていたので、最後に触れておきたい。

メキシコのフェミニズムアートのパイオニアであるメイヤーの本来の作品は、前もって行われたワークショップで参加者に行った質問の回答によって構成されている。質問の内容は、「女性として差別されていると感じたことはありますか? それはどのようなものですか?」「これまでに受けたセクハラ・性暴力に対して本当はどうしたかったですか?」といった内容だ。それらに対する回答が書かれたカードが、木枠に渡された何本ものロープに洗濯ばさみでクリップされている。来場者もまた新たに回答を書いて、展示に加えることができる参加型の作品でもある。「女性らしい」とされるピンク系の色でまとめらている点も、ジェンダーイメージを逆手に取った視覚的効果をもたらす。

メイヤーが行った展示変更では、回答の記されたカードが全てロープから外される。代わりに来場者が目にするのは、質問のみが書かれた大量の未回答のカードが、ビリビリに破られて無残に床に散らばっている景色だ。ここでは、対話を呼びかける言葉はむなしく響き、マイノリティーによる告白はもはや誰にも届かない。この展示変更が示してみせた、声なき声に対してそもそも聞く耳を持とうとすらしない態度は、今回の騒動を含めたさまざまな社会状況を象徴しているようであり、そのショッキングなビジュアルとも相まって強く胸に迫る。

「情の時代」というテーマが持つ射程には、情報社会における諸問題も含まれる。インターネットの登場により、はるか遠くのか細い声を聞くことができるようになるという期待は今や淡いものとなり、より大きなシュプレヒコールや扇情的な怒号にかき消されているように感じている人も多いのではないだろうか。あいちトリエンナーレはテーマである「情の時代」に「Taming Y/Our Passion」という英訳を与えている。「passion」が情熱とともに受難という意味を持つように、「tame=飼いならす」という言葉にもまた、「時に危険なものである野生を手なずける」と読み取ることもできれば、より強いものに対する「恭順」や「屈服」をも連想させる二重性がある。そう考えると、「Taming Y/Our Passion」と言うとき、決して非情な暴力や差別に従順になることはないままに、他者を排撃する激情をなだめられるようになる必要があるのではないか。さまざまな考え方や感じ方に粘り強く耳を傾け、また異なる意見を口にすることを臆することなく、継続的に対話を重ねていくことがその修練となることを信じ、本記事を執筆した。

私たちはそこから何を学ぶことができるのか? 特別寄稿:太下義之

六本木の森美術館では、2019年11月19日(火)から『未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか』が開催される。本展会期中に同館の館長を退任する南條史生に、展覧会が描く「未来」について話を聞いた。

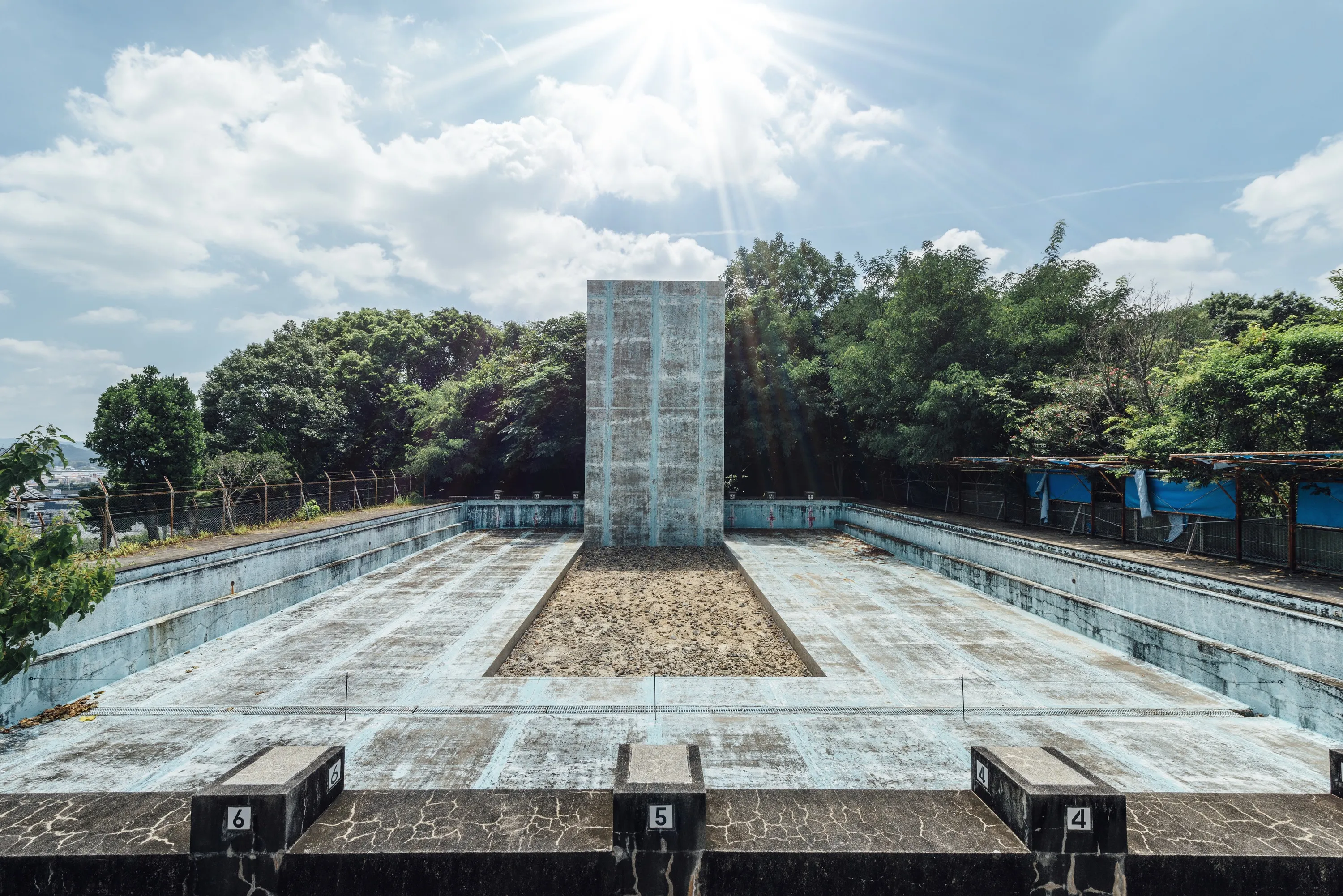

宮城県石巻市を舞台にした芸術祭『Reborn-Art Festival 2019』が、いよいよ8月3日(土)に開幕する。2017年に引き続き2回目の開催となる今回は、実行委員長であるミュージシャンの小林武史をはじめ、7組のキュレーターがそれぞれのエリアを担当し、統一のテーマである「いのちのてざわり」を表現する。 2011年3月11日に発生した地震に端を発する東日本大震災は、原発事故など人災としての側面も小さくないが、震源から近い石巻市は特に津波による被害が凄まじく、行方不明者も含めた犠牲者数では本震災最多といわれている。その復興を目的として始まった同芸術祭は、必然的に死生観や自然観といった諸問題が主として作品化されていた。 それゆえか過酷な自然環境での鑑賞が強いられる展示も多く、アクセシビリティー面の困難さも無視できない。そこで、タイムアウト東京では「これだけは」というものを15に絞り、TO DO形式で紹介する。同芸術祭に関心を持つ向きの一助となれば幸いだ。なお、作品のボリュームというよりは交通の便が理由で1泊2日では少しハードな印象。後述するナイトプログラム『夜側のできごと』が開催されている日を選んで2泊するのもアリかもしれない。いくつかの展示はスキップするなど無理のないペースで、熱中症対策や虫よけ、日焼け止めなどの諸準備はくれぐれも抜かりなく。

Discover Time Out original video