創作に立ち会う黒の空間 〜KARAS APPARATUS〜

「時間や空間の使い方に制限なく作業できるところが、劇場とは違います。かといって彫刻家なり画家なりが使うアトリエとも違う。観客に、創作現場で起きていることに立ち会ってもらえる場所です」と、舞踊家の勅使川原三郎は、自身が率いるKARASの創作スペース「KARAS APPARATUS(カラス アパラタス)」について語る。荻窪駅から徒歩3分、風情ある商店街の一番奥に位置する、1階、地下1階、地下2階の3フロアからなるスペースだ。

「以前の稽古場は亀戸にあり、そこでの稽古後、劇場に入っていたのですが、劇場と稽古場の次元が違うような気がしていて。劇場での公演は、山で言うなら山頂。人目につく場所でプレゼンテーションすることです。もちろん、そこからまた変化し続けるので、決してそれがゴールというわけではないのですが。一方、稽古場での作業は隠れていてほとんど見えない。でも、その間、いわばプロセスこそ、最もクリエイティブなんです。そうしたものを見てもらえる場がほしいと思いました」。

勅使川原がその思いをカンパニーのメンバー佐東利穂子に話した翌日、佐東が物件を発見。全面的に改装し、2013年7月にオープンした。ワークショップや映像上映会など、使用は多岐にわたるが、なかでも『アップデイトダンス』と銘打ったパフォーマンスシリーズは評判を呼んでいる。小空間ゆえ至近距離でダンスが観られる贅沢に加え、平日は夜20時開演と社会人に通い易い時間設定や、前売2,500円、当日3,000円という価格設定、ダンスには珍しい1週間超の公演期間も人気の理由だ。

「ライブハウスやカフェのようにふらっと入ってもらい、気軽にリピートできるようにしたいんです。普通の劇場は19時開演が多いですが、20時からであれば、1時間ほど公演を観てもらい、周辺のお店で飲食して帰ってもらうのにちょうどいいかなと。制約なく自由にできるのは、自分たちのスペースだからこそ。当初は劇場と稽古場を繋ぐ場所ととらえていましたが、ここでないとできないことが膨大だったので、今はそれ以上の機能を担っていますね」。

観客が建物に足を踏み入れた瞬間から、鑑賞体験は始まっている。床には黒いダンスマットが敷き詰められ、ガラスの器に入った植物やアロマの香りが外界とは異なる世界へと観客を誘う。

「階段も、トイレも、楽屋も、すべてダンスマットで、それ以外の足場は存在しないんですよ。全部繋がっていたほうが、違和感なく作品世界に入れますよね。入り口はもっと宣伝したほうがいいのかもしれないけれど、あまり説明せず、入っていくうちに面白くなるようなイメージにしています。開演前はあえて作品とは違う曲をかけ、できるだけ暗くして、ある瞬間に完全に真っ暗になってパフォーマンスが始まる。そうやって、いかにお客さんのパースペクティブを作り替えるかにも、気を配っています」。

終演後は勅使川原や佐東の短いトークがあり、さらに外へ出ると彼らが立っていて、直接、感想を伝えることも可能だ。

「自分のキャリアや今のダンスの状況を考えると、言葉にすることがとても大事だと思うのです。ダンサーは喋らないものだ、作品について説明しないものだ、などと言われますが、ダンスなり絵画なり映画なり音楽なりを語るとき、『面白い』『興奮した』『これは新しい』といった感覚的な言葉ではなく、思考するときに必要な言語、つまり、了解するためではなく掘り下げるために必要な言葉を、探し求める必要があるのではないでしょうか。僕は映像やネットへの不特定多数のアクセスと、実際に目の前で聞くのとでは、価値が違うと考えているので、我々が拙いながらも話す肉声を、たった数十人でも聞いて、記憶に残してくれるなら、そこには何かしら意味があると考えています」。

この『アップデイトダンス』シリーズは、国内外での別の活動がない時期には頻繁に行われ、今年6月末の時点で第36弾まで数えた。かつて、勅使川原の公演を日本で観られるのは年1から2回だったことを思うと隔世の感がある。

「作り過ぎだと言われていますが(笑)、僕たちにとってダンスとは日常なのです。そのときだけの単発の作業として稽古し発表しているのではなく、常にいくつもの線が頭の中を同時進行で通っていて、線の起源を辿るとずっと前からのものもあるかもしれない。かつてはそれをお見せできる機会が少なかったけれど、今は機会が増えて嬉しく思います。APPARATUSを持ってから、できるだけたくさん公演しようと思っていて、去年は海外も含めると110回ほど公演しました」

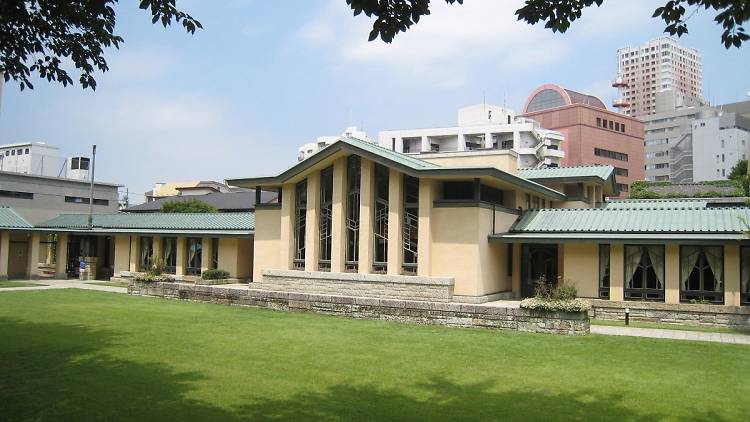

十色庵

十色庵 十色庵

十色庵