世界を魅了する、メイドインジャパンのクリエイション

言うまでもなく、今やインターネットを経由すれば世界各国のクオリティの高いパフォーマンスを動画でいつでも閲覧できることが当たり前の状況となった。必然的に国内での活動が海外と比較される状況で、世界水準の表現をいかに提示していくのか。そして受け手が求める日本らしさとは何なのか。

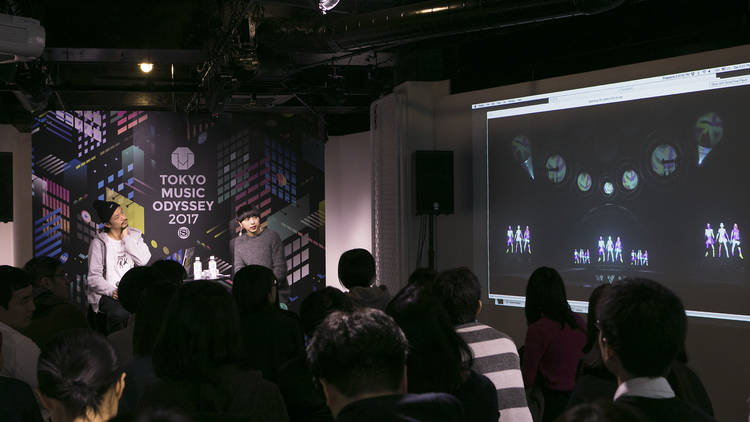

そういった問題と常に対峙しながら、テクノロジーと身体表現を駆使した演出方法で国内外で高い評価を得ているのが、メディアアーティストの真鍋大度と、演出振付家のMIKIKOだ。この2名のセッションでまず話題に出たのが、彼らが制作に参加したリオ五輪閉会式でのフラッグハンドオーバーセレモニーだ。2020年の東京オリンピックに引き継がれるパフォーマンスに、過去の作品に取り入れた技術をふんだんに盛り込んだ演出を敢行した。

「伝統芸能ではない日本らしさや、今、東京でリアルなパフォーマンスは何なのか、ということを考えた上で、一番かっこいいものだと信じることのできる演出を考案しました。尖った表現をしていますが、若い人からお年寄りまで幅広い層に誇りに思ってもらえた感覚が得られました。みなさんの見る目が肥えてきている中で、迎合せずに表現を追求できたかと」(MIKIKO)

「セレモニーの出番は8分間なので、1秒2秒を取り合う。シミュレーションをして何が可能なのかを落とし込むのが大変だった。ありえなかったのが本番環境でリハーサルが1回もできないこと。ダンサーが踊るのは本番のみだったり、オリンピックならではの味わったことのない制約を体験できた。リオでは言葉の壁や資材の輸送の問題があったが、日本ではそういった問題がないので、制限の少ないクリエイションができるはず」(真鍋大度)と、2020年の東京オリンピックへの意気込み含めて聞かせてくれた。

では、今後の東京の可能性を広げるにはどういった事ができるのか。「実験や開発するスペースに飢えています。パリなどは作品を作るスタジオなどを国や市が運営していて、東京にもそういった場所があれば変わってくると思います。日本よりも海外の方が活躍の場が多いので、日本ならではということを感じる場を増やし、拠点として整備していくことは重要」(MIKIKO)。

「海外、特にニューヨークは、イベントに集う人の種類がごちゃ混ぜで横のつながりが生まれやすい。東京はファッション、ギーク、ミュージシャンなど各コミュニティが縦割り。もっといろいろな人が集まり交わる場があってほしい」(真鍋大度)

「日本人のメディアアーティストはお金が回っている海外に出ていってしまっている。東京が日本発のコンテンツの価値を高める場所になることで、国内外からアーティストが集まるようになる。ミュージカルで例えるならブロードウェイという場所の名前だけで印象が変わるような地域があってもいいはず」(真鍋大度)

最後に、都市に対して具体的な取り組みの提案を求められた真鍋は、こう答えた。「例えば、日本国内に特別な地域を作って、そこでは街角にセンサーやカメラがたくさん取り付けられていて、街行く人々からデータが取り放題、ということができたら面白いと思う」。真鍋のテクノロジーに対するプロ根性がにじみ出た発言に会場では笑いが起きたが、このようなインパクトのある施策を今の東京は欲しているはずだ。