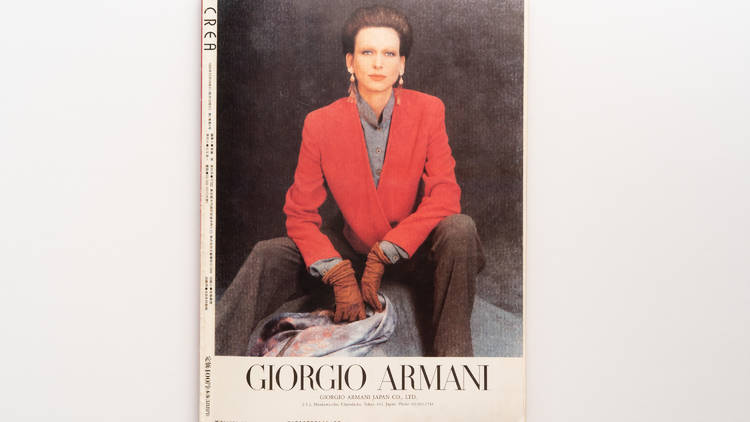

文藝春秋社から「初の女性誌」としてスタートした『CREA』の創刊号は、1989年12月号。2019年の10月で30周年を迎えた。

表紙のキャッチコピーは「美しき野次馬たちへ」。誌名および社名のロゴの下には「Full Of Curiosity」とタイプされている。現在の同誌のウェブ版にある「好奇心旺盛な女性たちへ」というコピーを見るに、そのコンセプトが30年間変わらずに維持されてきたことが分かる。

誌名の「CREA」の語源は、creationから来ている。イタリア語でcreareの三人称単数現在形と命令形を表す語だ。創刊号の最終ページには「creare:神は人間を創造した、モードを作る、芸術を創作する」などに文例があると記されており、「騒ぎを起こす、先例を作る」の例もある。

ロゴデザインはイタリアのデザイナー、マッシモ・モロッツィの手によるもの。同国のプロダクト・ブランドALESSIのサイトに彼のプロフィールを発見したが、それを読んでも私には彼のキャリアのほどは計れなかった。ロゴは、25周年となる2014年に行われたリニューアルの際に変更されている。