[title]

2024年2月2日、「恵比寿映像祭2024」が「東京都写真美術館」をメイン会場として開幕した。今回は「月へ行く30の方法」をテーマに、27の国と地域から125組が参加する。月へ行くことも不可能ではなくなりつつある現在、そうした最先端の技術や理論とは一見結びつかないようなアーティストの試行や実践を見直し、この命題に対する新たなヒントを探る試みだ。

作品の選定など展示全体を通して意識されているのは「映像体験の一回性」だ。技術の発達とともに同じ映像を繰り返して見る・体験することは当然のようになってしまっている。しかし、時間や場所などが異なる条件下での作品体験は、それぞれが一度しか経験できない。一方で、一つの体験で全てを経験し、把握できるわけでもない。本展は、そうした「一回性」や、鑑賞者が全てを体験できるわけではない点、ひいては他者との分かりあえなさという視点から構成されている。

現在の技術をもって全知全能であるかのような映像体験を思い浮かべがちであるのに対し、その原点を見つめ直そうという意味ではアナクロニックな視点であり、その点において今回の一見すると突拍子もないように感じられるテーマとも共通している。

本記事では、メイン会場である東京都写真美術館の展示の中から見どころを紹介する。同館のコレクションを含む多様な作品を展示するだけでなく、2階展示室の中央では連日パフォーマンスやディスカッション、ワークショップなども開催予定だ。

まず、一回性を最も分かりやすく感じられる作品が、フェリックス・ゴンザレス=トレス(Félix González-Torres)「Untitled」。空飛ぶ一羽の鳥の印刷物が積み重ねられている作品である。印刷物一枚一枚は紙片である一方、その総体として彫刻のようなたたずまいを見せる。

この紙片を鑑賞者が会場から持ち出せるのも特徴だ。持ち出すことで、一見変わらないように見える作品の姿は微妙に変化し続けることになり、彫刻としての作品はその時々でしか見ることのできない姿を見せてくれるのだ。

他方で、その一回性は持ち出される個々のプリントにもいえる。個々のプリントは変わらない状態で保存されたり、しわくちゃになって放棄されたり、と一枚一枚が異なる運命をたどることになるはずだ。その全ての行方を鑑賞者は知ることができないであろう。そうした意味でも、時間とともに変化する作品の全てを見ることはできない「1回限り」の性質を実感させられるはずだ。

こうした個々のパーツの行方の不可知性を強く印象付けるのが、関川航平のライブイベント「月蝕のレイアウト」だ。このイベントでは、会期中、小さなステッカーが毎日不定期で館内各所に貼られるほか、来場者に手渡されることもある。来場者はステッカーを持ち帰ることもできるので、ゴンザレス=トレスの作品同様、拡散する作品がその後どのような扱いを受けるかは分からない。鑑賞者が作品の時間を余さず共有することは不可能だ。

ただし、そのような一回性をはらみながらも、関川の場合は、ステッカーに描かれたイメージにそれぞれささやかなエピソードが与えられ、会期終盤のパフォーマンス(行為)によってそれらは一つの星座のように結ばれるという。短期的な時間軸の中では、作品の行く末を見届けられる機会があるのも特徴だ。「月蝕にみる星々の位置関係」をメタファーにしており、その意味でも本テーマに最も近しい作品の一つといえよう。

また、作品を通して他者を理解することの困難さや理解できる可能性や、そうした理解を深める時のぎこちなさといった観点からは、マルセル・ブロータス(Marcel Broodthaers)「Interview with a Cat」と、髙橋凛「Sculpture」を見ておきたい。

ブロータスは、録音作品。猫に対してインタビューするも猫は鳴き声でしか応じてくれない。他者とのコミュニケーションがはらむ困難さをユーモアに転じさせる。音声しか流れていないものの、スピーカーの近くには日本初公開となるコリー・アーケンジェル(Cory Arcangel)の「Drei Klavierstücke op.11」が上映されている。アーケンジェルの作品も猫を映し出しているため、最初はブロータスの作品と重ねてしまうが、その後すぐに音源と映像の間には距離があることで錯覚だと気づかされる。

鑑賞者がつかのま作品同士をオーバーラップさせ、すぐに気づくような展示空間の作り。それも含めて映像や音声の一回性や、重なるようで重ならない他者・作品同士の距離を意識させているともいえよう。

もう一方の髙橋の作品は、一人では立つことができない表彰台の彫刻であり、誰かと支え合わないと立てないものとなっている。他者との関わりの中で、人々が見せるぎこちなさや居心地の悪さにもどこか魅力を感じるという髙橋の関心が存分に発揮されている。映像作品を見ているとどうしても身体的な面を意識しないことが多くなってしまうが、この作品は、自身や他者の身ぶりや身体自体の関係や、互いが分かり合える可能性を考えさせてくれる楽しい作品だ。

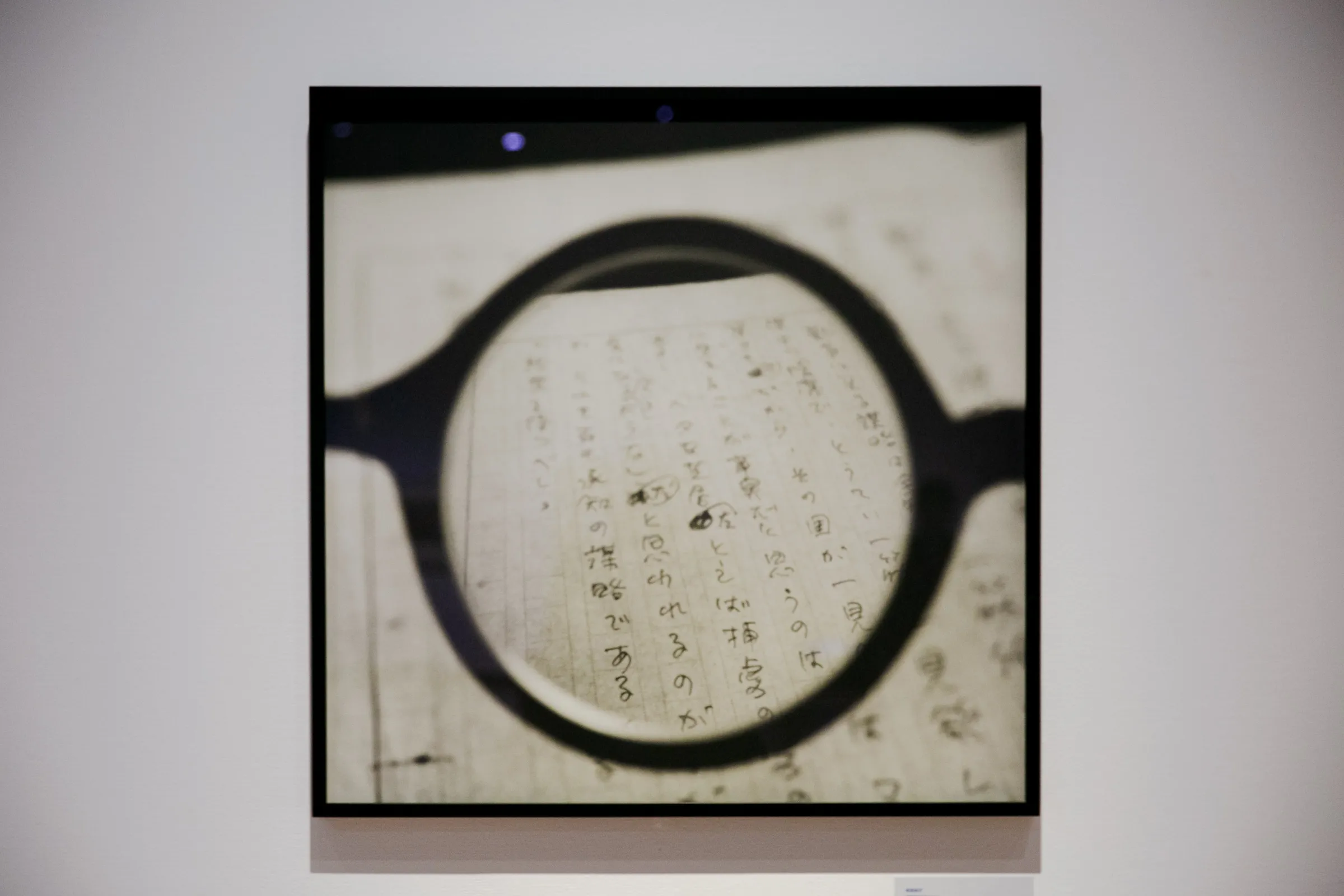

そのほか、米田知子の「安部公房の眼鏡-『箱男』の原稿を見る 」は作家の眼鏡を通して作家の原稿を見つめる作品だが、単に作家の視点に鑑賞者が立つのではなく、原稿と鑑賞者の間を眼鏡がつなぐことで、経験を共有することによって他者を完全に理解することの困難さをも示してくれる。眼鏡のレンズが焦点を結ぶ箇所以外は原稿の文字はぼやけており、判読できないことで、こうした印象を一層強くする。

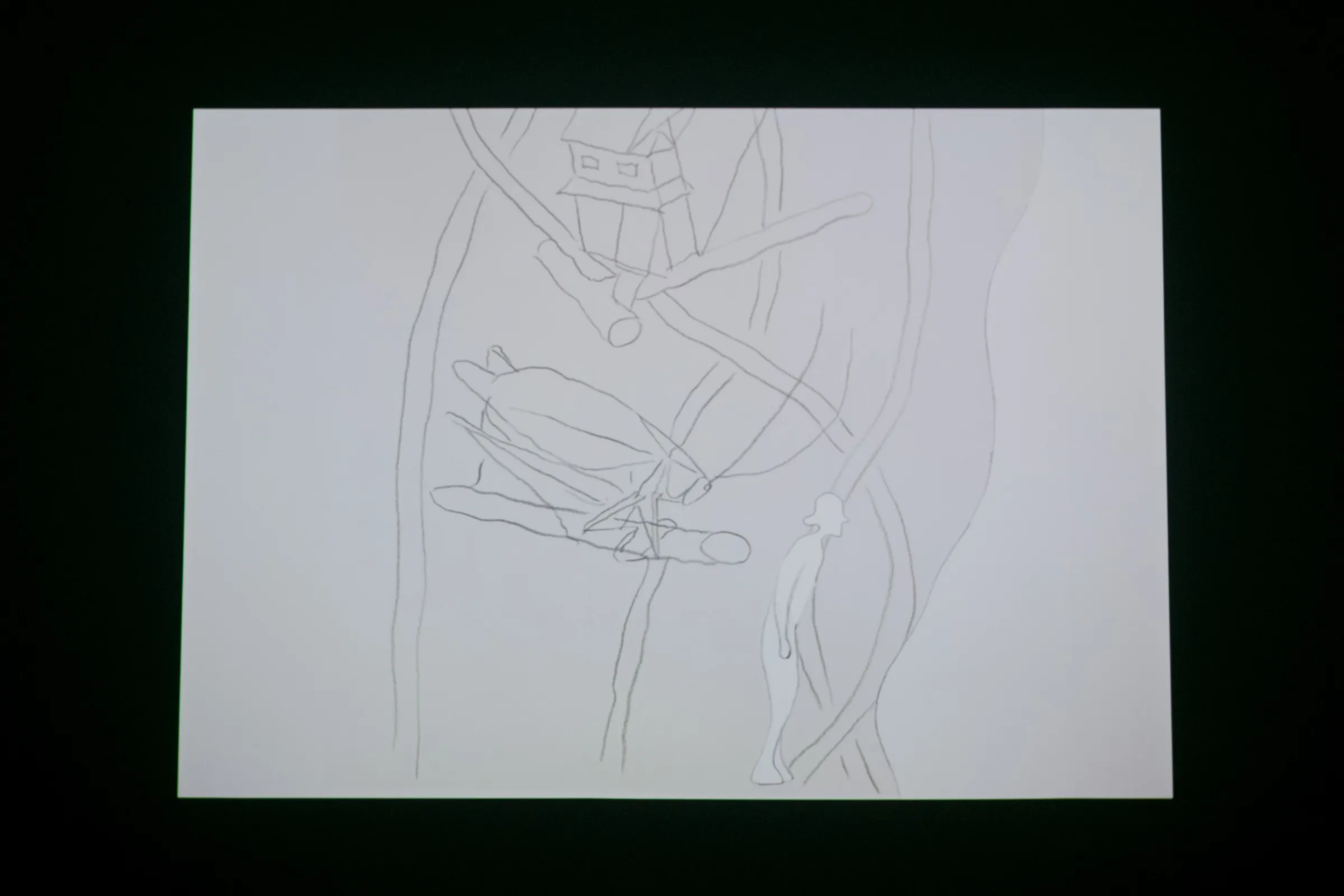

地下1階では、科学や理論では説明できないアーティストたちの実践を体験できる。青木陵子+伊藤存が展示するのは、数学者である岡潔の著作にインスピレーションを得たライフワーク的作品「9歳までの境地」。

子どもの感性の発芽や成長に着目したシリーズの最新版だ。さまざまな映像と音声が重なって途切れることなく続くさまや、簡潔でたおやかな線が連綿と続く映像は、いつまで見ていても飽きることがない。数学者の言葉をアーティストの活動で再構築すること自体が、異なる領域を架橋する数学的な営為のようにさえ思える。

本フェスティバルのテーマともなった土屋信子の「月へ行く30の方法」は、土屋が継続的に発表している展示だ。身近なものや廃材を組み合わせてかたどった立体作品と、フィールドレコーディングによる音声や映像、ドローイングも組み込まれている。文字が反転している箇所もあるドローイングを見つめていると、ありとあらゆる技術に関心を寄せたレオナルド・ダ・ヴィンチの、鏡文字を使った手稿を想起してしまう。

ほかにも3階では、2023年からスタートした制作委嘱事業「コミッション・プロジェクト」からキム・インスク(金仁淑)と荒木悠が参加する。本稿ではほとんど触れられなかったが、アジアからの参加者が多いのも本展の特徴だ。特に上映作品では、台湾現代短編映像集や「月へ向かうヒントが得られる? 11のアニメーション」など、アジアにおける多様な映像表現が楽しめる。

一部の映像プログラムを除き、入場は無料。会期は18日(日)まで(コミッション・プロジェクトのみ3月24日まで)なので、興味を持ったら早めに行ってみては。

関連記事

『東京都写真美術館』

『「アートは世界を変えられる」、村上隆が語るデジタル時代のスーパーフラット」

『恵比寿でジョナス・メカス展が開催、無料の16ミリフィルムを上映』

『米軍基地に非暴力の抵抗、沖縄のガンジー・阿波根昌鴻による写真展が開催』

『大リニューアル、スヌーピーミュージアムでしかできない6のこと』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックし