[title]

日本写真史に大きな足跡を残す写真家、安井仲治(1903〜1942年)の作品を概観する展覧会「生誕120年 安井仲治―僕の大切な写真」が、2024年4月14日(日)まで、「東京ステーションギャラリー」で開催されている。

安井は大正期から太平洋戦争勃発に至る時期に活動した写真家で、土門拳や森山大道からも評価されている。安井の生誕120周年を記念して開催される本展では、作家自身が手がけたビンテージプリント141点と、本展を機に新たに制作された23点を含むモダンプリント64点を展示。本記事ではその見どころを紹介する。

まず、「第1章 1920s:仲治誕生」では、写真家である安井の出発点ともいえる初期作品を展示。安井は高等学校在学中に親からカメラを買い与えられ、10代後半には関西の名門アマチュア写真団体「浪華写真倶楽部」に入会した。

当時は浪華写真倶楽部に限らず、芸術表現としての写真を追究する「芸術写真」の機運が高まっており、その多くが情緒ある「絵画的」な写真表現を志向していた。それを実現したのが、銀成分で像を作るゼラチンシルバープリントなどと異なり、顔料でイメージを形作るピグメント印画法。安井もゼラチンシルバープリントを手がけてはいるものの、本章で見ておきたいのはピグメント印画の一種「ブロムオイル印画」である。

初期代表作の一つである「クレインノヒビキ」(1923年)は、船の重厚な雰囲気を伝えるためにブロムオイル印画を用いた作品だ。ブロムオイル印画は顔料を用いているため、近づいて見ると、シルバープリントとは違う手触りを感じさせる。

もちろん、技法以外にも特筆すべき点がある。初期の代表作である「猿廻しの図」(1925年/2023年)は多様な人物をまとめ上げた点が評価された作品。この作品について、安井自身は「見る者と見られる者、その間には何の関係もない様で、しかし又、目に見えぬ何か大きな糸ででも結ばれてゐる様に思はれます」と視線を介しての人物の内面的なつながりに関心を寄せている。

さらに、作品の制作過程を知ることができるのも本展の魅力だろう。本章を含む多くの章において、作品とともにネガも展示されており、安井が完成作品に向けてどのようにトリミングや合成を施したか、といった制作過程を知ることができる。

「第2章 1930s - 1:都市への眼差し」では、1920年代後半から1930年代前半頃の安井の作例を紹介する。1926年の村山知義らによる当時のヨーロッパの新傾向の写真の紹介を嚆矢(こうし)として、1931年のドイツからの国際巡回展「独逸国際移動写真展」が、当時の日本の写真界に決定的な影響を与えた。

これらの出来事を通して、1930年代初頭には日本、とりわけ関西の写真界において、「芸術写真」からいわゆる「新興写真」と呼ばれる表現に流行がシフトする。安井も新興写真に影響を受け、複数のネガを印画、あるいは合成した「凝視」(1931年/2023年)などの新傾向の作品を試みたとされる。

一方で、先行研究も指摘しているが、安井は一直線に作風の転向を突き進んだわけではない。新傾向に傾倒しつつも、メーデーを扱った「旗」(1931年)などは、安井がすでに多用してきたブロムオイルを用いている。

兵庫県立美術館の小林公学芸員は、メーデーという社会的な事象を題材とする意味ではこの作品は新傾向に分類されるとしながら、技法の面では必ずしもそこに収まりきらないと指摘しているが、こうしたカテゴライズを拒む柔軟さこそが後世の写真家にも再評価されるゆえんなのだろう。

写真家も一人の人間。同時期に複数の表現が併存するということは当然のように思えても、実際にはなかなか想像しづらい。安井の作品は、そうした事例を裏付ける展示という意味で貴重である。

作品のほかに、安井愛用のカメラも展示されている。作品制作の痕跡をカメラからも感じ取ってもらいたい。

「第3章 1930s - 2:静物のある風景」では、1930年代の作品の中でも新興写真など特定の傾向に収まらない作品を取り上げている。自邸の窓ガラスに止まった蛾を写した「蛾(二)」(1934年)や、医療実験の検体を写した「犬」など、安井の代表作ともいうべき作品が並ぶ。

また、1932年には「半静物」という造語を生み出し、撮影場所で静物を即興的に組み合わせて、見知った光景を全く違う光景に変容させた作品を制作している。「半静物」の萌芽(ほうが)として知られる作品には、「斧と鎌」(1931年)が挙げられる。斧と鎌が作り出す屈曲しながらも明瞭な陰影は、あたかも共産党のマークをほうふつさせ、来るべき戦争を予見させるかのようでもある。

「ネギの花」(1937年)では、椅子の上にネギを添えることで「半静物」としての演出を加え、鑑賞者の作品解釈の幅を広げている。

「第4章 1930s - 3:夢幻と不条理の沃野」では、主にシュルレアリスムに影響を受けた作品を紹介する。

1930年代半ばに「新興写真」は退潮し、シュルレアリスムの理論を導入した「前衛」と形容される写真が現れ始める。安井の「半静物」の取り組みは、こうしたシュルレアリスムの後ろ盾を得ながらも独自の展開を見せている。

旧制北野中学の実験室の備品などを組み合わせた作品や、一見すると普通の風景に見えるがどこか違和感を感じさせる作品など、「半静物」という手法を通して、演出から脱してむしろ被写体を「モノ」自体として捉えようとしているかのような印象も受ける。

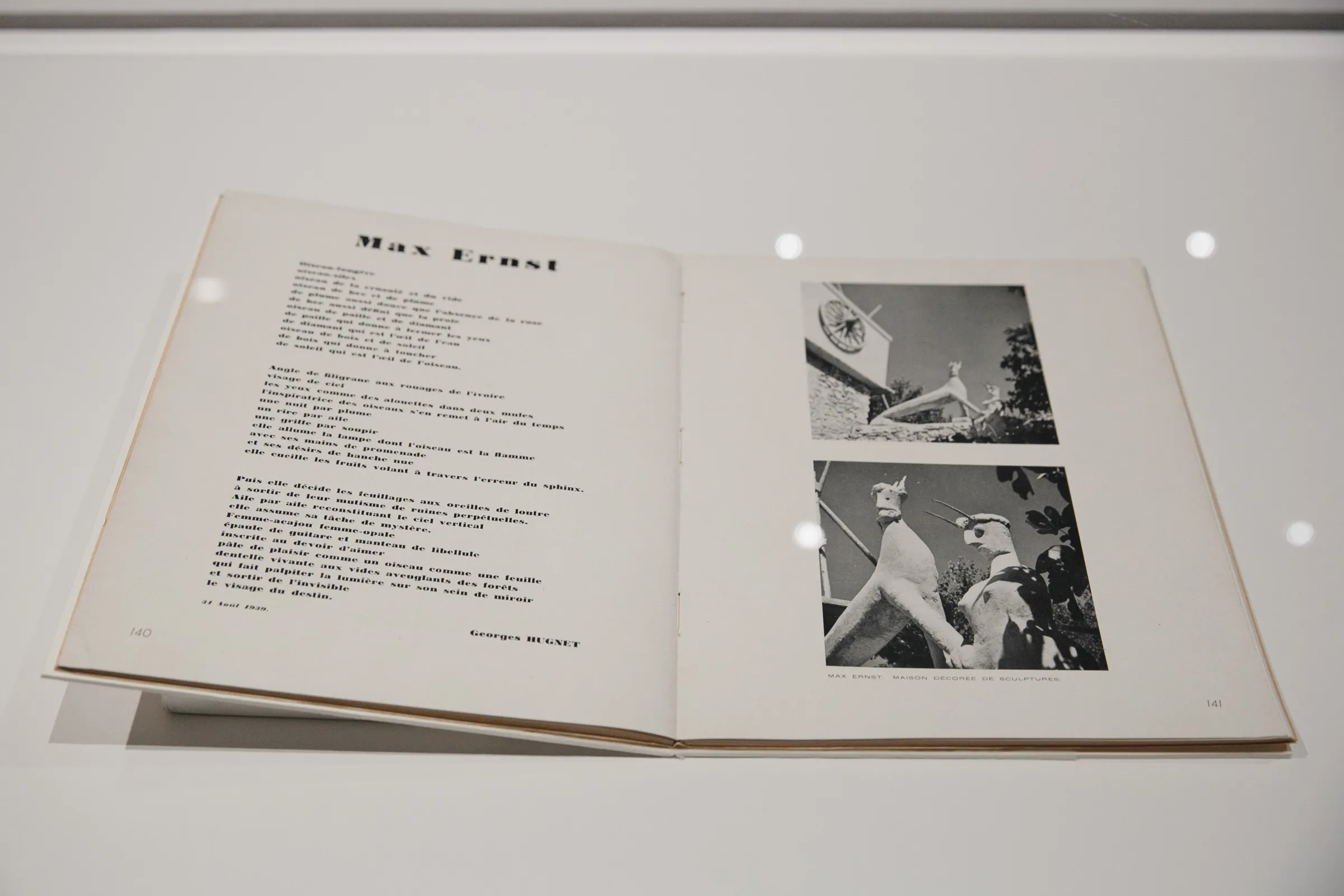

また、安井の蔵書からシュルレアリスム関連の書籍や作品集も展示されている。中でもマックス・エルンスト(Max Ernst)の作品とは構成や作風などが類似しており、大きな影響を受けていることが示唆される。

「第5章 Late 1930s - 1942:不易と流行」では、1937年の日中戦争開戦以降の安井の作品を概観する。この時期、資源不足や写真を娯楽として敵視する風潮から、アマチュア写真家たちの活動は徐々に制限されていったという。

こうした状況下で、安井は戦時社会の光景も写し出している。ナチスドイツによる迫害から神戸に逃れてきたユダヤ人たちを捉えた「流氓ユダヤ」(1941年)や、「山根曲馬団」というサーカス団の人々を被写体とした連作などを見ておきたい。

また、おそらくこの展示でしか見られない珍しい資料は必見だ。江戸時代の写真に関連する言葉を記載した箕作阮甫(みつくり・げんぽ)による「改正増補蛮語箋」(1848年)や19世紀フランスの写真家ルネ・ダグロン(René Dagron)の著作「写真鏡図説」(柳川春三訳、1867年) 、歌川芳員「外国写真鏡之図」(1860年)など、写真の歴史にまつわる資料は、いずれも安井の旧蔵である。

安井の自筆原稿「写真の発達とその芸術的諸相」(1941年)も展示されており、安井が写真の歴史的な側面にも関心を持っていたことがうかがわれる。

本展の終わりを飾るのは、最晩年の作とされる「雪」(1941年)「月」(1941年/2023年)、「上賀茂にて(一)林」(1941年)など。これらは一見すると、これまでの多彩な作風と打って変わって静けさを感じさせ、これまでの作風に比べて、かなり異なった印象を受ける。担当学芸員によると、安井自身はこうした作品について「戦争という時局にあっても、自分が美しいと思える対象を撮影し、社会的な意義に縛られない」思いを込めていたいう。

安井は「流氓ユダヤ」シリーズの後、1941年に病を患い、半年を経ずに亡くなるため、安井が死を意識した結果、たどり着いた境地とみなすのは簡単。むしろ一貫した写真への姿勢が貫かれていて、まだ自分の人生の行先を想像していたと考えたくもなる。

安井はすでに「猿廻しの図」について「煙を見て、『何が作られているか』『煙害』といったことより、煙の出処である竈の灰の運命に思いを巡らす」という自らの立場を表明していた。「半静物」も含めて、実益や社会的な意味だけでなく、写真を慈しむ姿勢は一貫していたといえるかもしれない。その意味では、確かに「大切な写真」だったのであろう。

関連記事

『都内5つの美術館・博物館で入館料が無料になる「Welcome Youth」が今年も実施』

『国立西洋美術館でパレスチナ人虐殺反対のパフォーマンス、警察による介入も』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら