[title]

「洋風画」の大規模な展覧会が、「板橋区立美術館」で6月16日(日)まで無料で開催されている。今回展示されるのは、同館に寄託されている「歸空庵(きくうあん)コレクション」という洋風画の大規模なコレクション。近世初期に描かれた西洋風俗画や秋田蘭画の名品から、大らかで民衆的な作品までが含まれている。2004年に開催された「日本洋風画史展」での公開以来、実に19年ぶりの展示となり、本展覧会では新たに寄託された作品も観ることができる。

そもそも「洋風画」とは、江戸時代以前を中心に制作された日本絵画で西洋風の絵画技法を用いた作例のことを指す。その作例は2つの時期、すなわち桃山時代から禁教までと江戸時代中期以降という時期に大きく分けられ、「歸空庵コレクション」は後者の作品が中心だという。とはいえ、前者の時期の重要な作品も収蔵している。その一つが、12枚の「西洋風俗図」だ。

桃山時代のキリスト教伝来に伴い、ヨーロッパを中心とした宗教画が流入した。キリスト教が伝播(でんぱ)するにつれて、そうした作品を模倣してイエズス会の学舎などで日本人も宗教画を手がけるようになる。しかし、禁教で宗教画の制作が困難になると、代わりに風俗や戦闘などを主題に描くようになったという。「西洋風俗図」は、そうしたコンテクストに位置付けられる。

一見世俗的な場面のようでも、そこには宗教画の図像の伝統が踏まえられている。12枚のうちの「読書をする男性」は、「パトモス島の聖ヨハネ」や「書斎の聖ヒエロニムス」などの宗教図像を想起させる。日本人の絵師が描きながら、そうした伝統を感じさせるのは、当時の絵師の技量の高さ、典拠への忠実さがあったからだろう。

江戸中期以降の作品で見逃せないのは、担当学芸員の植松有希おすすめの司馬江漢(しば・こうかん)「西洋風景人物図屏風」だ。当初、狩野派を学んだ司馬だが、平賀源内と接点を持ったことで、西洋の自然科学に関心を持つようになり、油彩や銅版画、地図なども制作している。本作品は、ヤン・ラウケン(Jan Luyken)父子による銅版画集「人の営み(Het Menselyk Bedryf)」(1694年)に構図や人物を負っている。

植松は、「初公開ではないが、新規に寄託された作品。司馬江漢らしい軽やかな筆使いで洋書から引用し、端的に遠近法なども表現している。当時から屏風(びょうぶ)として用いられていたので大きく、見応えもある」と語る。

同じく司馬による「月下柴門美人図(げっかさいもんびじんず)」は、洋風画に本格的に取り組む以前に学んだ、狩野派や浮世絵師の鈴木春信の影響をむしろ感じさせる。2つの作品の技法や、司馬が描きたい効果や題材を想像しながら観ると面白いだろう。

司馬作品で見たように、洋風画ではどうしても巧拙を比べたり、違いを見つけたくなるもの。その意味で、石川孟高(いしかわ・もうこう)「西洋婦人図」は、ぜひ見ておきたい作品だ。洋風画を描いた絵師は、エッチングを盛んに真似たが、本作はメゾチントを再現している。絹に墨と筆で描いているが、植松いわく「メゾチント技法を東洋的な筆使いを出さずに巧みに表現し、西洋の銅版画と間違えてしまうほど濃淡の付け方がうまい」という。

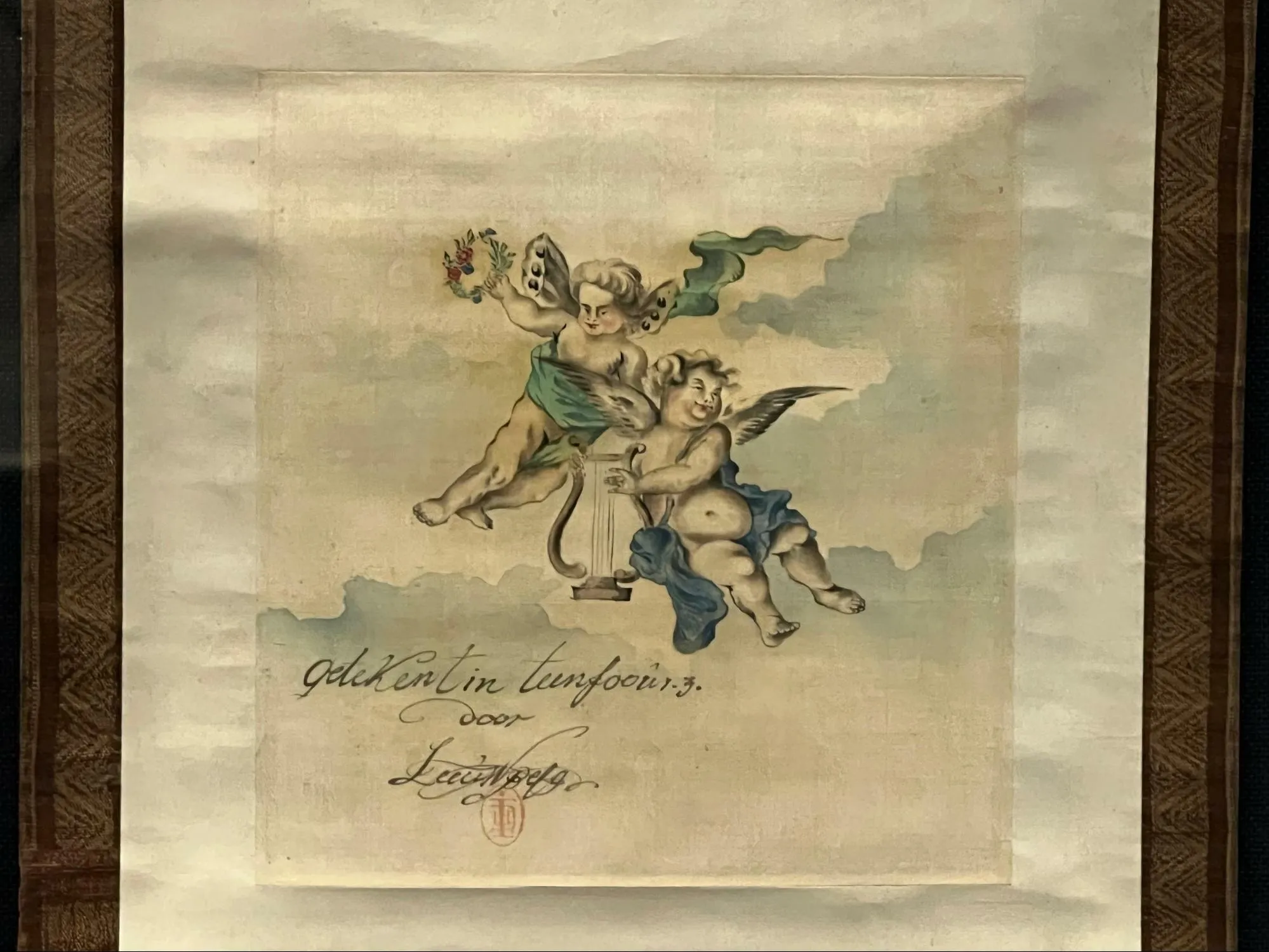

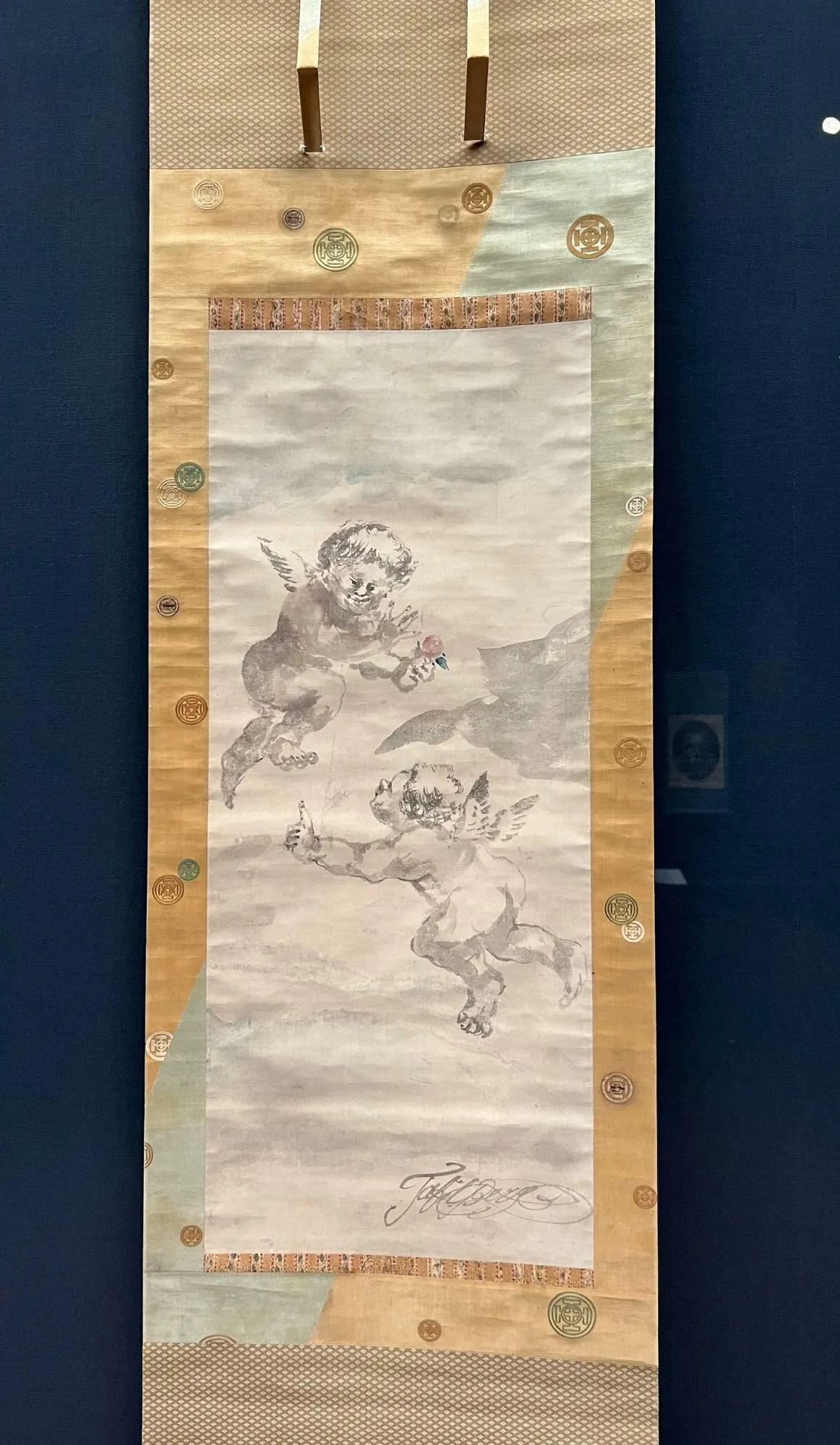

ちなみに、石川孟高の兄、石川大浪(いしかわ・たいろう)も洋風画を手がけた。本展には兄弟で同じ天使という主題を扱った作品も展示されている。兄弟でかなり印象が異なるので、自分の目で確かめてほしい。

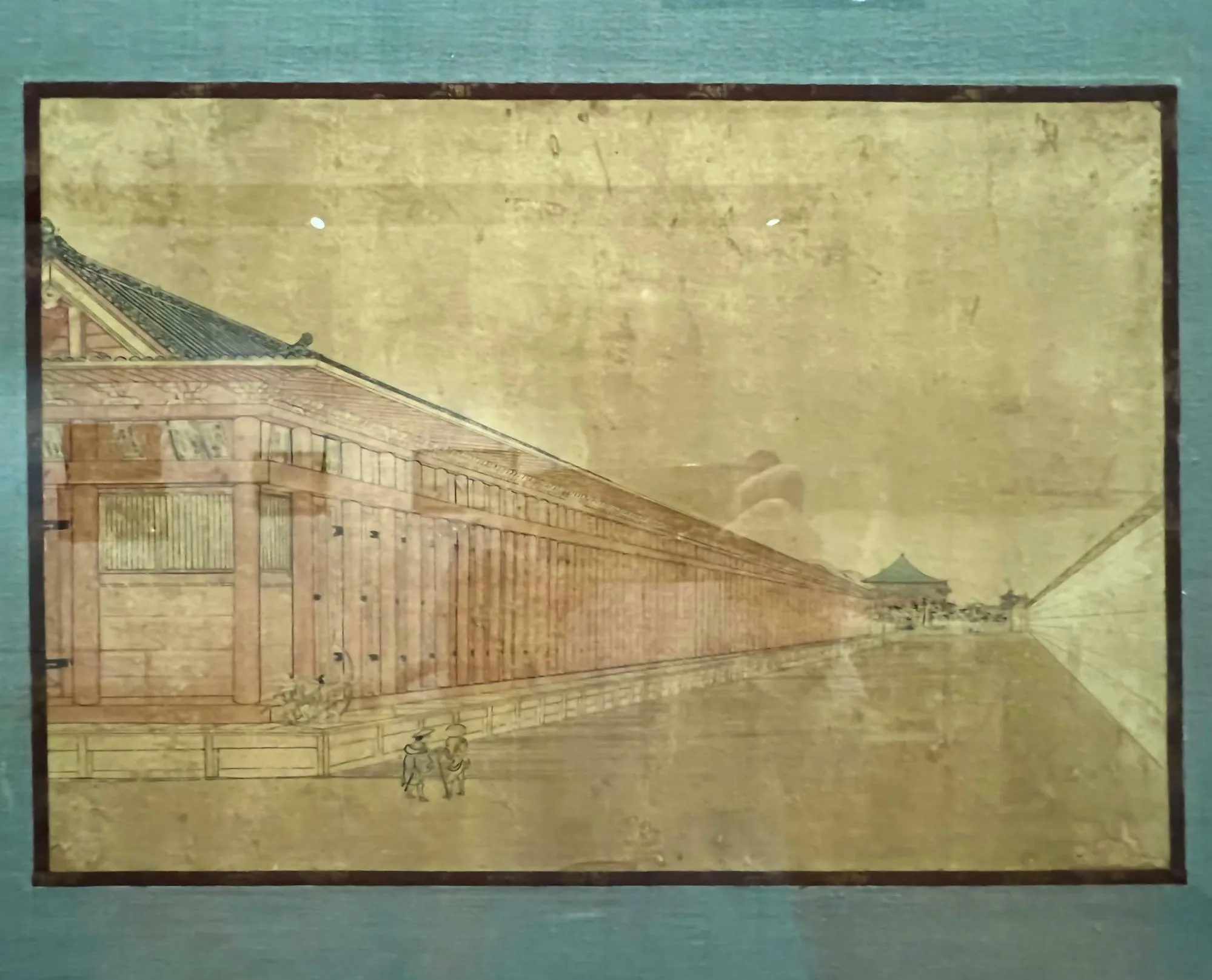

最後の展示室には、円山応挙(まるやま・おうきょ)や亜欧堂田善(あおうどう・でんぜん)らによる、透視図法を駆使した風景画が並ぶ。のぞき眼鏡を通して観ると、風景が立体的に見える「眼鏡絵」というヨーロッパで流行した技法に倣った作品が中心だ。

洋風画の風景の特徴は、立体的であるという点だけでない。絵師が「空(そら)」を描くことに意識を向けて描き始めるのも、このような風景画が描かれた江戸中期からだという。

ほかにも、川原慶賀(かわはら・けいが)によるシーボルト像や司馬による長崎の出島に潜入して描いたスケッチと目される作例など、無料にしては惜しいくらい質量ともに充実した展示となっている。会期終了まであと少しだが、ぜひ足を運んでみては。

関連記事

『人生を「書」に捧げる石川九楊、待望の大規模個展がいよいよ開幕』

『中村勘九郎が紫テント初出演、亡き唐十郎の世界への思い語る』

『和歌や「源氏物語」「竹取物語」など古典の名作を描いたやまと絵の世界を六本木で』

『回答者にはAmazonギフトカードをプレゼント、タイムアウト東京読者アンケート2024』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら