[title]

古来語り読み継がれてきた物語や和歌などをもとに、桃山から明治時代にかけて描かれた絵巻や屏風(びょうぶ)絵を紹介する企画展「歌と物語の絵 ― 雅やかなやまと絵の世界」が、六本木一丁目の「泉屋博古館東京」で、2024年7月21日(日)まで開催されている。

今から約1200年前の平安時代に、宮廷や社寺の一級の絵師が、貴人の美意識に寄り添い描いた「やまと絵」。中国で描かれていた「唐絵(からえ)」に対する絵画として生まれ、さまざまな風景や季節の風物を、精細な描写や典雅な色彩などで表現した。その様式を継承し描かれたのが、のちの物語絵や歌絵と呼ばれる作品群だ。

やまと絵は、その時代ごとに親しまれた画風を取り入れることで変化し続けながら、近代にも、そして現代でもなお描き継がれている。

本展では、同館が所蔵する住友家のコレクションから、「源氏物語」「竹取物語」「伊勢物語」など、古典の数々を題材に、近世から近代にかけて描かれたえりすぐりの作品群を展示している。

和歌から連想し描かれた歌絵の豊かな世界

3つのテーマで構成された本展の冒頭では、和歌と歌絵の相互作用から生まれた豊かな創作の世界を、「うたうたう絵」として紹介している。

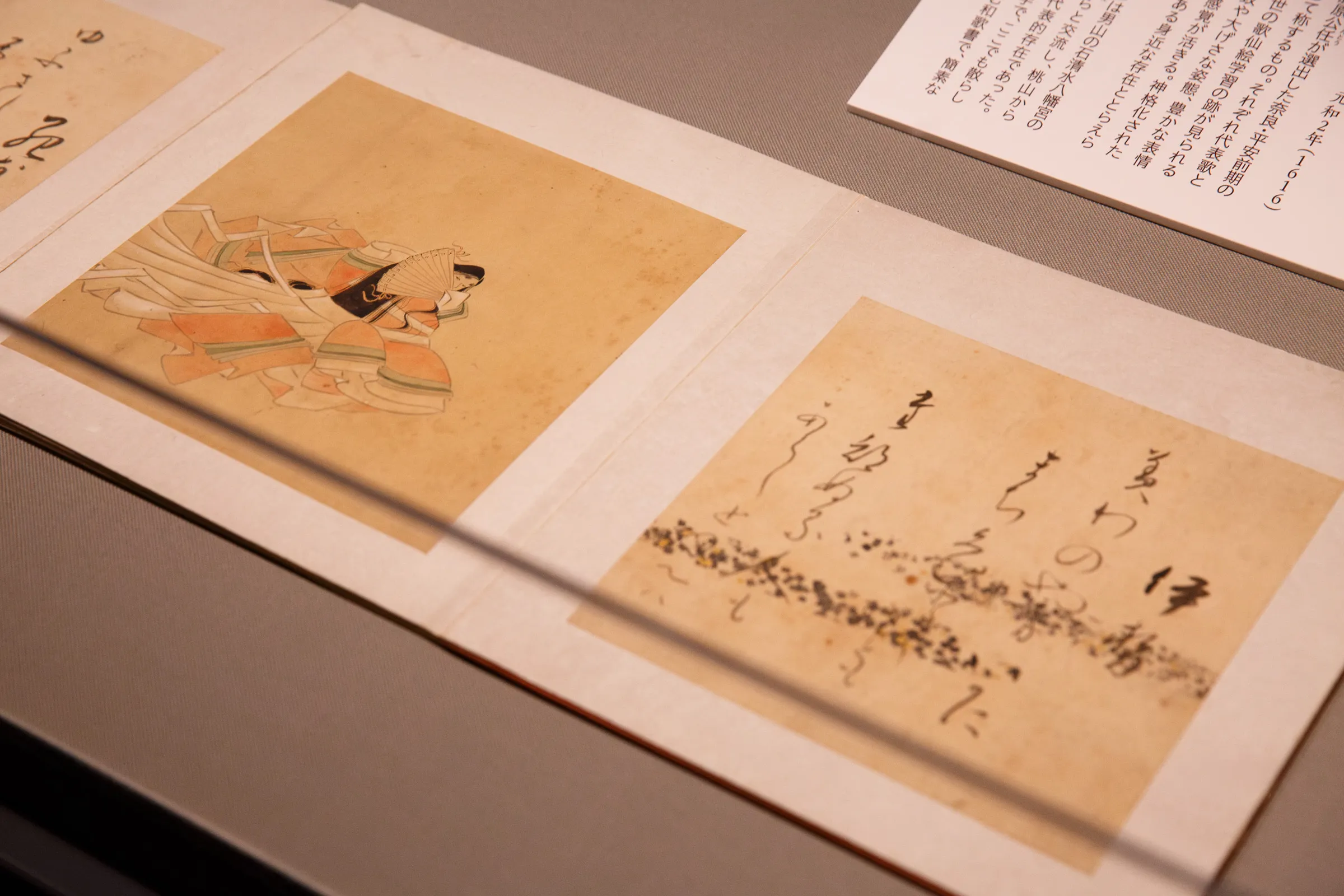

平安時代中期の歌人・藤原公任(ふじわらのきんとう)によって選ばれた、奈良・平安時代の優れた歌人たちである「三十六歌仙」。江戸時代に書の名人として知られた松花堂昭乗(しょうかどう・しょうじょう)が手がけた「三十六歌仙書画帖(さんじゅうろっかせんしょがじょう)」は、散らし書きの歌はもちろん、料紙まで優美な作品だ。

また、「三十六歌仙」を描いた作品といえば、鎌倉時代に描かれた「佐竹本(さたけぼん)」と呼ばれる絵巻物がよく知られるが、本展では、同じ鎌倉時代の作ながらほとんど現存しない「上畳本(あげだたみぼん)」から掛軸装の作品が展示されている。描かれている藤原兼輔(ふじわらのかねすけ)は、紫式部の祖父に当たる人物だ。

別の展示室には、江戸時代前期に活躍した狩野派の絵師・狩野常信(かのう・つねのぶ)が描いた紫式部の掛け軸も展示されている。非常に繊細な描写が美しい名品なので、ぜひ併せて鑑賞してほしい。

住友家に伝来する絢爛豪華な屏風絵の数々

季節や催し事などに合わせ、住友家の広い邸宅を華やかに飾ってきた屛風絵。本展には、大切に守り伝えられてきた屏風絵の優品も数多く展示されている。

いずれも主役級と言えるような、見ごたえのある作品ばかりが並んでおり、描かれている題材も多種多様だ。古来から数々の和歌で繰り返し詠まれた地名「歌枕」や、「三大物語屏風」である「伊勢物語」「源氏物語」「平家物語」の名場面だけを、宗達派の絵師たちが描いた作品群など、ここまでの名品を揃って鑑賞できる機会はそうそうないだろう。

また、本阿弥光悦が描いたと伝わる「葛下絵扇面散屏風(くずしたえせんめんちらしびょうぶ)」にも注目してほしい。広げた扇を散らして描いた吉祥のデザイン「扇面散らし」ではあるものの、大きなクズの葉を存在感たっぷりに背景へと描き込み、相対的に扇面の余白へと視線を集めるような工夫がされている。

親しみを覚える絵巻物の描写、光を描き込んだ新しい物語絵

「ものかたる絵」のテーマで紹介されている作品群の中でも、絵巻物に描かれたモチーフやチャーミングな描写には、思わず笑顔で見入ってしまうだろう。そもそも物語とは、語りを耳で聴きながら、絵を鑑賞するもので、言葉と書、そして絵から構成された絵巻物は、まさに総合芸術作品と言える。

中国から日本にやってきたてんぐ・是害房(ぜがいぼう)が、日本のてんぐたちに介抱される「是害房絵巻」の一場面は、日本現存最古の入浴シーンとしても知られ、どことなく親しみを覚えさせる表情も面白い。

また、キツネやネズミたちの花嫁行列を描いた作品や、昔話として親しまれてきた「竹取物語」の絵巻物も展示されている。平安時代の雅やかで華麗、時にユーモラスに表現された作品の世界をたっぷりと楽しんでほしい。

そして本展の最後には、「れきし画」と題された、明治から昭和にかけての人物を中心とした掛け軸が並ぶ。

江戸時代までの描写から変化した背景には、光を感じさせる西洋的な表現の影響があると見られる。近代化に伴なって登場した新たな物語絵が、現代ではどのように展開されているのか。そんな問いかけを秘めた、興味深い展示だ。

香りで古典文学の世界をより身近に

ここ数年、若い世代を中心に、和歌を詠むことが人気を集めてきたが、今年はさらにNHK大河ドラマの影響で、「源氏物語」をはじめとした古典文学への関心も高まりつつある。本展に展示された絵画の数々を目にすれば、文章を読んで浮かぶイメージがより豊かに広がり、古典文学の作品世界をもっと楽しめるだろう。

加えて筆者がおすすめしたいのは、和の香りに親しむことだ。「源氏物語」の中にも、香をたき着物に香りを移す「薫衣香(くのえこう)」や、部屋に香りを漂わせる「空薫物(そらだきもの)」という習慣が登場するが、当時も現代も身にまとう香りは自己表現の一つだ。

「泉屋博古館東京」のミュージアムショップでは、本展に合わせて、和の香りを楽しめる品々が並んでいる。創業300年以上の京都の老舗「香老舗 松栄堂」の「源氏かおり抄(しょう)」は、衣類と一緒に収納するとほのかに香りが移る匂い袋や、スティック状の香など、タイプもさまざまに展開されている。

精油を使ったアロマテラピーとはひと味違う香りは、不思議と懐かしくて心が落ち着くもの。湿度が上がるこれからの季節にぴったりなので、気軽に試してほしい。

関連記事

『人生を「書」に捧げる石川九楊、待望の大規模個展がいよいよ開幕』

『衣服から読み取く古今東西の暮らしと文化、「“オモシロイフク”大図鑑」が開催中』

『揺れる彫刻「モビール」を発明したアレクサンダー・カルダーの個展が開催中』