[title]

東京駅にほど近い美術館「静嘉堂@丸の内」で、特別展「画鬼 河鍋暁斎×鬼才 松浦武四郎」を2024年6月9日(日)まで開催している。幕末明治に江戸で活躍した絵師・河鍋暁斎(かわなべ・きょうさい、1831~89年)と、探検家で「北海道」の名付け親、そして「古物蒐集(しゅうしゅう)」を愛する好古家でもあった松浦武四郎(1818~88年)は、同時代に生き、交流のあった間柄だった。

4章から構成される本展は、この個性的な2人を中心に、静嘉堂の初代理事長で三菱第4代社長だった岩崎小彌太(いわさき・こやた、1879~1945年)ら、ゆかりのある人物たちとのエピソードを紹介する企画展だ。

画鬼・暁斎と「北海道」の名付け親・武四郎の交流

暁斎は、幕末から明治時代にかけて活躍した絵師。現在の茨城県古河市に生まれ、わずか6歳で浮世絵師の歌川国芳に入門。9歳からは狩野派で修行する。さまざまな画風の作品を描き分けられる圧倒的な画力から画鬼(がき)と称された人物だ。

一方の武四郎は、現在の三重県松阪市生まれ。28歳の頃から約13年にわたり、自主的に3回、幕府の命で3回、蝦夷地(現在の北海道)を訪れ、歴史や地理、文化や風俗の調査を実施する。アイヌの人々への思いを込め、侮蔑的に使われた「蝦夷地」を改めて「北加伊道(後の北海道)」という名称を使用することを幕府へ提案したという。

2人の交流は、武四郎が蝦夷地探検の記録「西蝦夷日誌」に挿絵を描いてほしいと、暁斎へ依頼した1872年に始まる。その14年後、武四郎が事細かに暁斎へ注文をつけながら、6年がかりで完成させた作品が、第3章に展示される「武四郎涅槃図(北海道人樹下午睡図)」である。本展最大の見どころと言えるだろう。

本作は、武四郎の故郷である松阪市の「松浦武四郎記念館」の所蔵だが、作中に描かれている木彫の仏像や装飾品などを所蔵するのは静嘉堂で、これらが併せて展示されるのは初の試みとなる。展示された実物の品々を眺めながら、武四郎こだわりの涅槃(ねはん)図をじっくり鑑賞してほしい。

精緻でリアルな暁斎の代表作、全40図を全場面展示

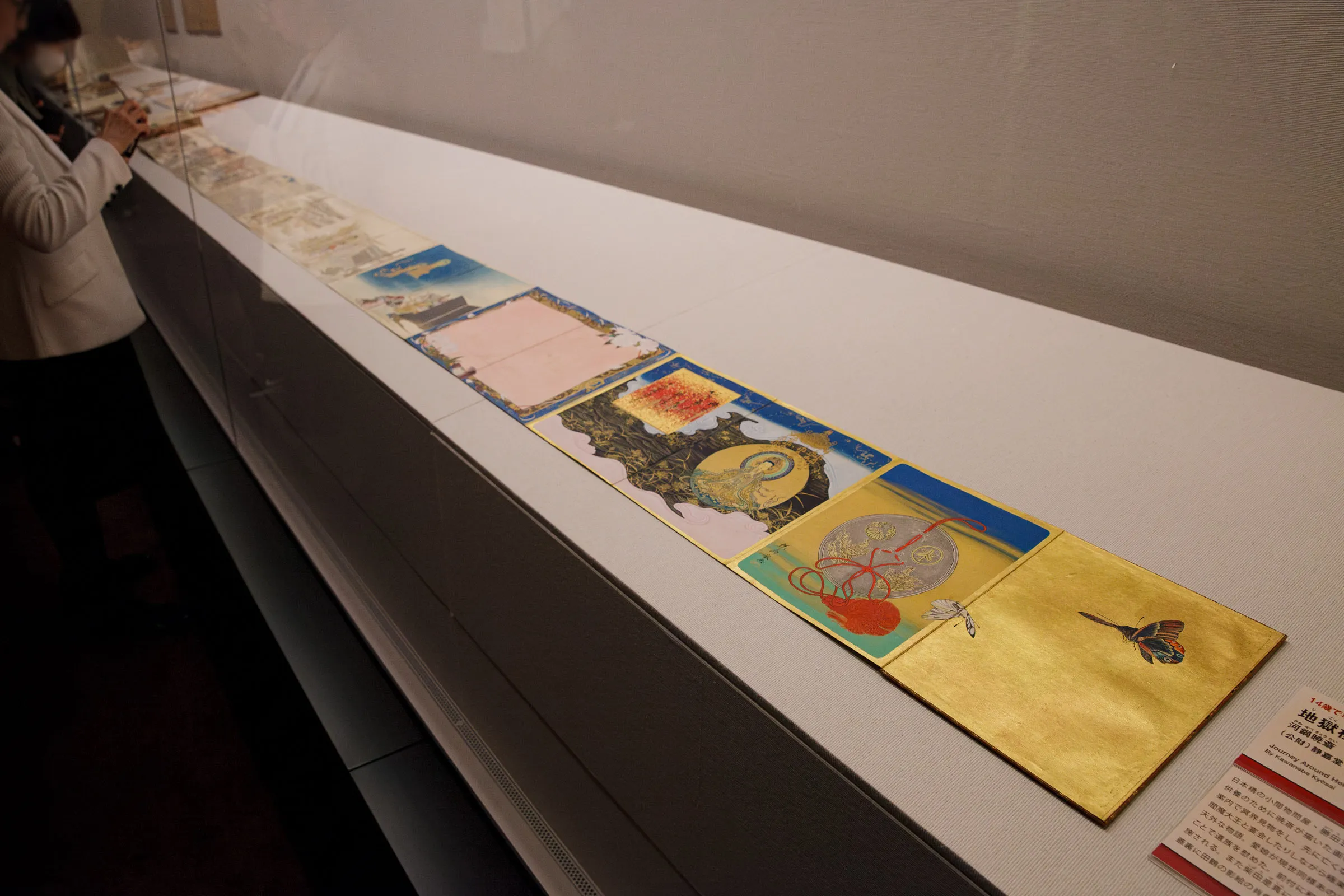

暁斎が武四郎に「西蝦夷日誌」の挿絵を依頼された頃、ほぼ同時期に手がけていた大作が「地獄極楽めぐり図」だ。本展のもう一つの見どころとして、全40図が全場面展示されている。

細密に描かれた奇想天外な本作は、暁斎のパトロンであった人物の愛娘が幼くして亡くなった際、その追善供養のために描かれたとされる。保存状態は良好で、暁斎が得意とした精緻でリアルな描写と鮮やかな色彩がはっきりと鑑賞でき、観飽きることのない名品と言えるだろう。

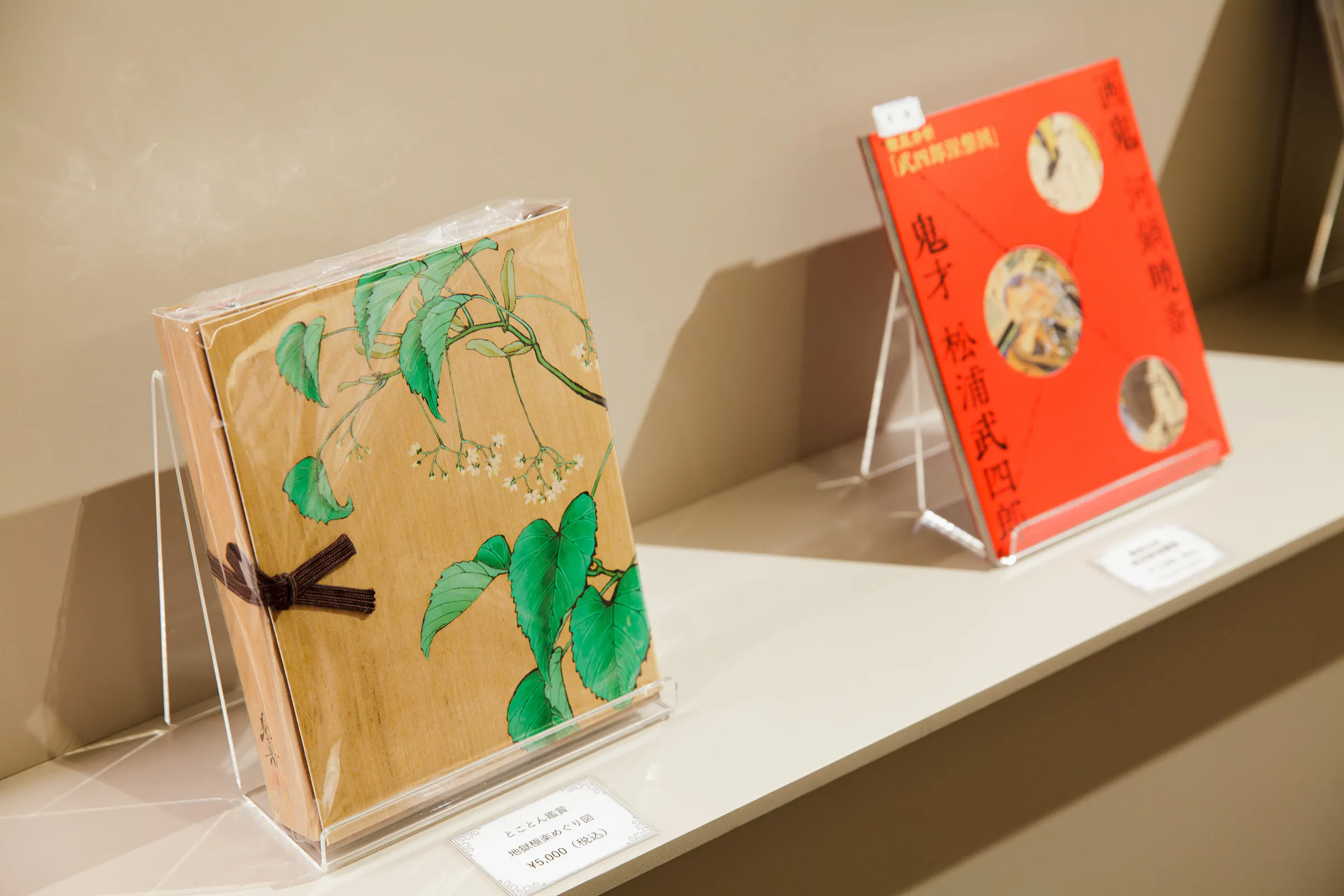

なお、もっとじっくりと鑑賞したい人のために、精巧な印刷技術によって制作されたオリジナルグッズが販売されている。展示室や同館のミュージアムショップで、サンプルを手に取ってみてほしい。

国宝の茶わん「曜変天目」も公開中

静嘉堂は、三菱第2代社長だった岩﨑彌之助と息子の小彌太によって、明治初期から1945(昭和20)年までの間に収集された美術品約6500点を所蔵している。その中でも、恐らく最も有名なのが、国宝の茶わん「曜変天目(ようへんてんもく)」だろう。

「曜変」とはもともと「窯変」を意味した言葉とされ、中国・南宋時代に、福建省にあった「建窯(けんよう)」という窯で焼成された、黒い釉薬(ゆうやく)の茶わん碗の一種だ。最も貴重で高価な茶わんとして、室町時代から知られていた。

完全な形のまま現存する曜変天目は、京都の「大徳寺龍光院」と大阪の「藤田美術館」、そして静嘉堂が所蔵する3個のみだ。中でも静嘉堂が所蔵するものは、最高傑作ともいわれるほどの美しさを誇る。企画展と併せて、ぜひ鑑賞してほしい。

関連記事

『約60点が初公開、奇想のガラス作家エミール・ガレの回顧展』

『「鬼大名」の鬼頭健吾・大庭大介・名和晃平による「東 京都 展」が開催中」

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら