[title]

重要文化財の建築を生かした美術館「静嘉堂@丸の内」で、特別展「超・日本刀入門 revive ―鎌倉時代の名刀に学ぶ」が、2024年8月25日(日)まで開催されている。

古墳時代から作られ、約1000年もの歴史を持つ日本刀は、武士の魂とも呼ばれる武器として、また美術品として長らく鑑賞されてきた。ここ10年ほどで熱烈な愛好家が急増し、その人気は定着しつつあるものの「見方が分からない」「どれも同じに見える」とも言われがちだ。

本展は、「入門」とタイトルに掲げられている通り、国宝や重要文化財を含む名刀の数々を通して、刀剣の種類、作り手や地域による特徴、鑑賞時に注目すべきポイントを丁寧に紹介する、待望の展覧会である。

刀剣鑑賞の基礎知識をイラスト入りパネルで解説

4章で構成される本展。冒頭の「日本刀の種類」では、基本的な知識として、一見すると全て同じようにも見えてしまう日本刀の類別を、実物とイラスト入りのパネルで紹介している。

まず、「太刀(たち)」と「刀」、もしくは「打刀(うちがたな)」は、ともに打つ・斬る機能を持つものだ。見た目は似ているが、使用されるようになった時期や身に付け方が異なる。

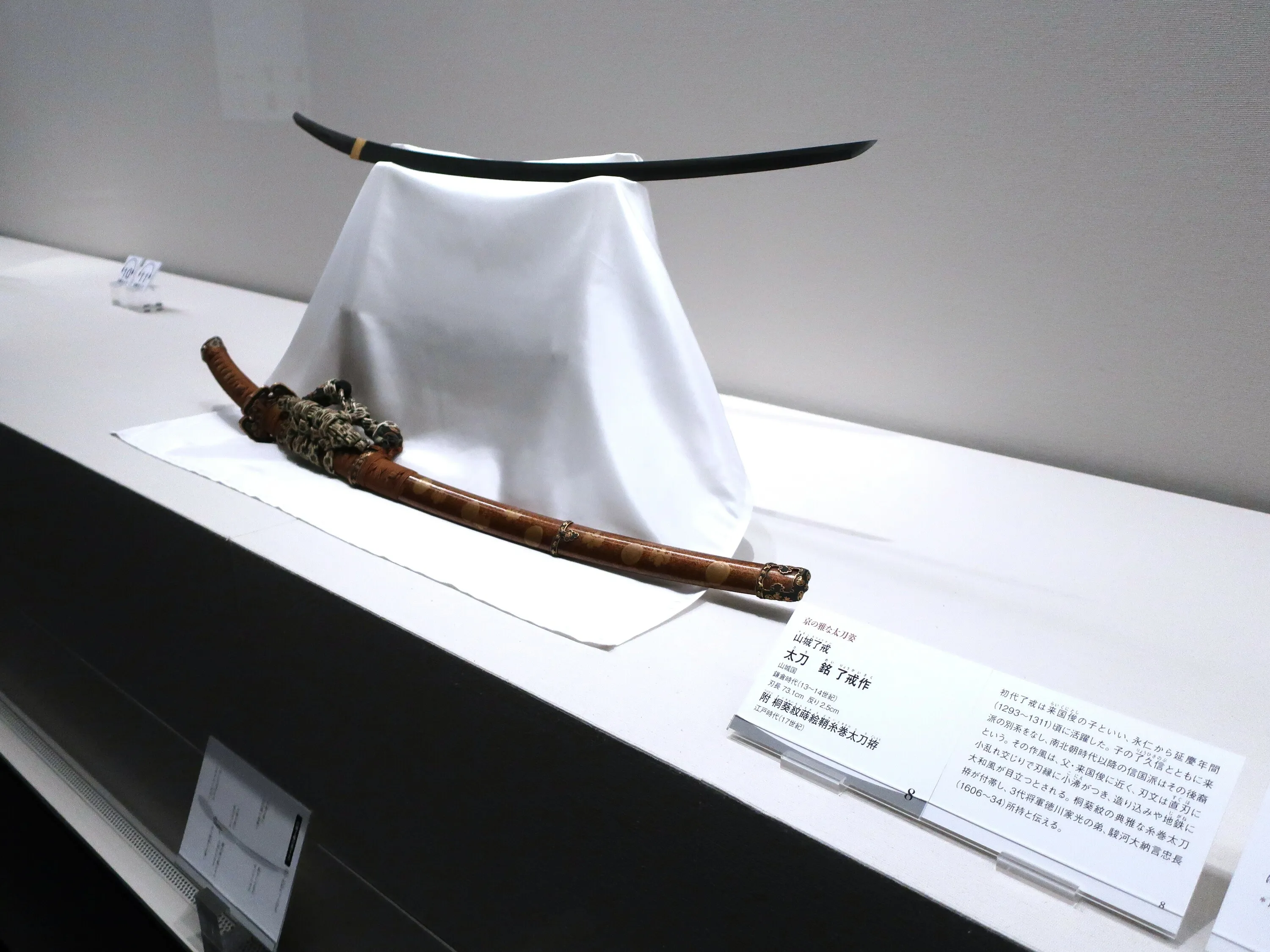

平安時代から使われていた「太刀」は長さが70センチメートル台で、刃を下に向けて反らせ、左腰に下げて持つ。室町時代以降に登場した「刀」は約60センチメートル以上と「太刀」より少し短く、刃を上に向けて反らせ、着物の腰帯に差し込んでいたという。

一方、少し短い「脇指(わきざし)」と「短刀」は、ともに突く・刺す機能を持つものである。どちらも刃の反りのない平造り(ひらづくり)で、「脇指」は長さ約30~60センチメートル程度、「太刀」や「刀」と一緒に持っていたものとされるが、「短刀」は長さ約30センチメートル以下で、「腰刀(こしがたな)」や「鞘巻(さやまき)」とも呼ばれた。

実物を見比べると、それぞれが全く異なり、各時代ごとの戦い方や持ち方に合わせて変化してきたことが読み取れるだろう。

2章「名刀のいずるところ」と3章「きら星のごとき名刀たち ―館蔵の重要文化財」では、同館が所蔵し、国宝や重要文化財に指定されている9振(ふり)の名刀全てが、初めて一挙に展示。「日本刀の黄金時代」と呼ばれる鎌倉時代の名刀を中心に、平安時代から安土桃山時代に当たる1596年(文禄末年)以前に作られた「古刀」に分類される刀については、主要な生産地ごとの特徴や、鍛刀法に注目して紹介している。

「刀身(とうしん)」と呼ばれる刀本体と、「打刀拵(うちがたなごしらえ)」や「糸巻太刀拵(いとまきたちごしらえ)」と呼ばれる、持ち手の部分である「柄(つか)」や、カバーのように刃を保護する「鞘(さや)」を並べて展示。それぞれ異なる細かな見どころを、イラスト入りのパネルで解説している。

初心者でも鑑賞のポイントが分かりやすいだけではなく、一つ一つの刀剣が当時の職人らによって丹精込めて作られた芸術品であることも伝わってくる展示だ。ただ欲を言えば、英語での解説が併記されていれば、海外コレクターの多い日本独自の刀剣文化が、より広く伝わる機会になっただろう。

名だたる武将らの愛刀とともに鎌倉の武士に支持された木彫を展示

数百年前に作られたとは思えないほど美しく、じっくりと鑑賞したい名刀ばかりが並ぶ本展だが、中には、織田信長や直江兼続らが所持していたと伝わる貴重な品々も展示されている。

4章「武将と名刀」では、豊臣秀吉の遺品として直江兼続が賜った「刀 大磨上げ無銘(号 後家兼光)」(14世紀、静嘉堂蔵)や、徳川四天王の中でも武勇で名高い本多平八郎忠勝(1548~1610年)の孫、本多平八郎忠為の所持銘が金象嵌(ぞうがん)で入れられたものなどが、武将らのエピソードとともに展示されている。歴史に名を遺した武将たちにとって、刀がいかに重要なものだったのかが再認識できるだろう。

加えて見逃せないのが、静嘉堂が所蔵する重要文化財「木造十二神将立像」の特別公開だ。鎌倉時代を中心とする本展に合わせて企画されたもので、同館が所蔵する7躯(く)を紹介している。

いずれも、鎌倉武士たちに支持された運慶や快慶ら慶派の仏師による作と考えられ、今にも動き出しそうなポーズと表情が魅力的である。また、表面には精ちな截金(きりかね)や彩色など、約800年前に制作された当初の装飾が残っていることにも驚かされるだろう。刀剣と併せて注目してほしい。

ブームの火付け役「刀剣乱舞ONLINE」とのコラボも

4章で展示されている「刀 大磨上げ無銘(号 後家兼光)」が、大人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」のキャラクター「後家兼光」として登場していることから、コラボレーション企画として、本展の会期中のみ、等身大パネルが設置された。一緒に撮影できる貴重な機会なので、ぜひ楽しんでほしい。

また7月27日(土)と8月11日(日)には、「刀剣乱舞ONLINE」宣伝隊長の「おっきい こんのすけ」と一緒に本展を楽しめるナイトミュージアムイベントを、貸し切りで開催予定だ。

またミュージアムショップでは、クリアファイルや缶バッジなど、本展オリジナルのコラボグッズが登場。展示された名刀の数々がじっくり鑑賞できる図録や、これからの季節に使い勝手の良いオリジナル手ぬぐいなど、魅力的なアイテムが並んでいる。ぜひあわせて購入して、さらに同展を楽しんでみてほしい。

関連記事

『「ART OSAKA」が今年も開催、期間中は北加賀屋のアート拠点を一般公開』

『誰もが作品に参加し、考え、楽しめる「日常アップデート」展が渋谷で開催中』

『ついに開幕、カルティエと日本 半世紀のあゆみ 「結 MUSUBI」展をレポート』

『草間彌生の「カボチャ」がロンドンのケンジントン ガーデンズに出現』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら