[title]

上野の国立科学博物館で、植物を総合的に紹介するこれまでにない大規模な展覧会『特別展「植物 地球を支える仲間たち」』が2021年7月10日(土)に開幕。標本や模型、映像、インスタレーション展示を活用し、200種以上もの植物たちの驚きに満ちた生態に迫る。

ここでは、特に注目してほしい本展の見どころを5つピックアップ。高さ2.7メートルの花、3億年前の裸子植物、光合成のメカニズムまで、知られざる魅惑の森に足を踏み入れよう。

1. 巨大な植物に驚く。

「〇〇〇すぎる植物」に焦点を当てた第2章の中でも、ひときわ目を引くのが、高さ2.72メートルの「ショクダイオオコンニャク」の実寸大模型。ギネス世界記録では3.1メートルにも達する、世界最大の花だ。インドネシアのスマトラ島に自生するコンニャクの一種で、ろうそくの燭台(しょくだい)のような形をしていることから、この名が付いた。

かつて世界最大の花として知られ、またその悪臭でも有名なのが「ラフレシア」。スマトラ島に分布している「ラフレシア・アーノルディ」という種の直径80センチメートルの模型が展示されている。また花だけでなく、水中で生活する「オオオニバス」の巨大な葉も必見だ。展示では、水に浮かぶ葉の裏側ものぞくことができ、鋭いトゲや美しい葉脈の立体構造など、普段は見れない角度から楽しめる。

第2章の展示ゾーンには、天井にも面白い仕掛けがあるのだが、それは実際に足を運んで自分の目で体感しよう。

2. 青いキクに見とれる。

植物の形と成長について紹介する第3章では、遺伝子組み換え技術によって誕生した、美しい「青いキク」と「青いバラ」を見ることができる。1000年以上にわたって勾配や突然変異を利用した品種改良を行っても作れなかった紫や青色のキクを、2017年にようやく、農研機構とサントリーグローバルイノベーションセンターが共同開発に成功した。

青いキクもバラも、世界で初めて作ったのが日本人であるというから驚きだ。

3. 原始の森を想像する。

第4章では、植物の誕生と進化について知ることができる。前期デボン紀以前(約4億年前)の植物は根や葉を持たなかったが、数千万年にわたる植物の独自の進化により、約3億8000万年前頃に史上初めての森林が誕生したそうだ。

後期石炭紀(約3億年前)に生息していた、高さ40~50メートルにもなったとされる「リンボク」の幹の表面や、後期石炭紀を代表するシダ種子類の「オドントプテリス・デュフレスノイ」の標本といった貴重な展示の数々によって、はるか数億年前の森の姿に思いをはせてみよう。

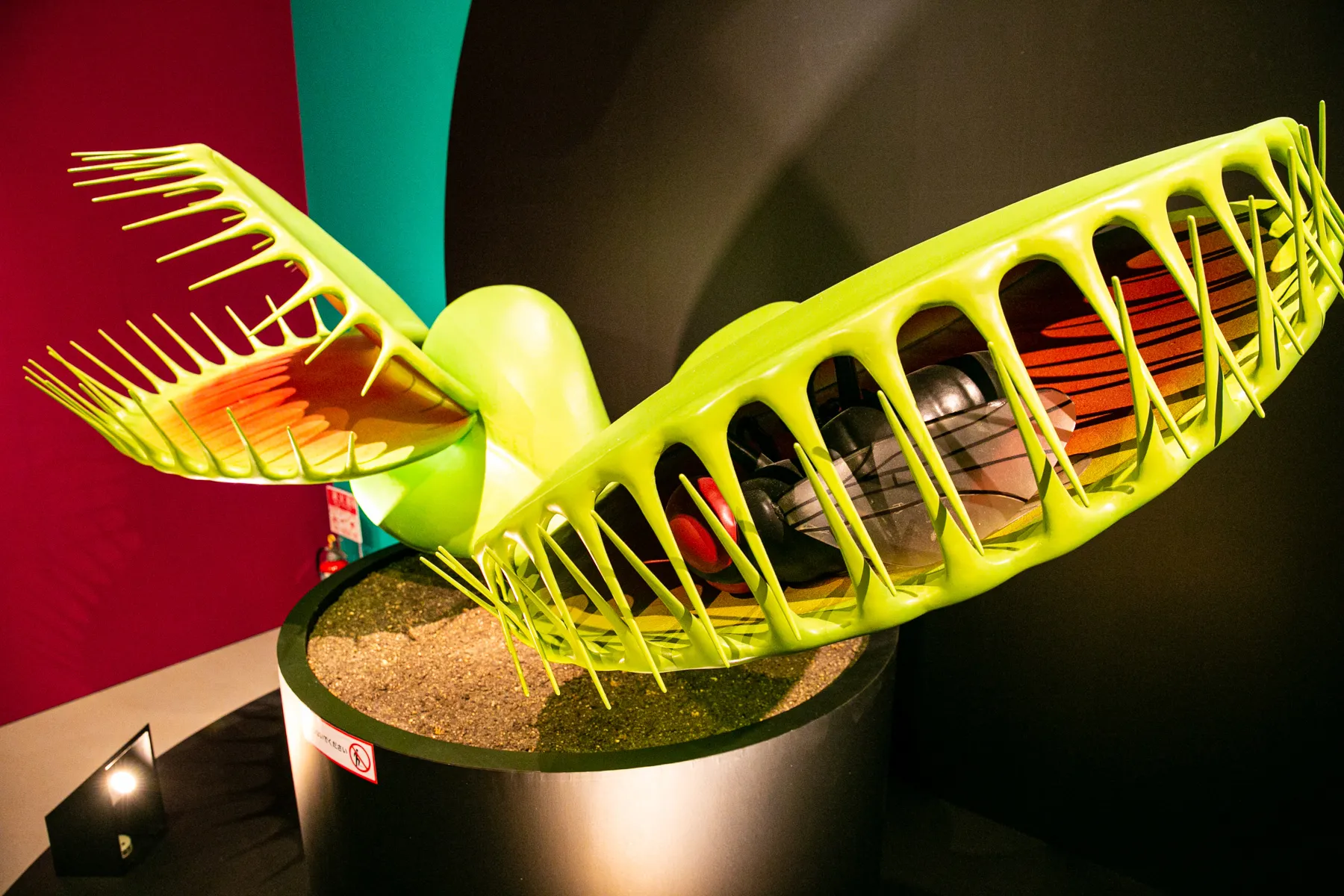

4. 食虫植物の怖さを知る。

動物とは異なり、「動かない」と思われがちな植物。しかし、リンや窒素などの栄養分が不足している土地では、虫を捕まえて養分とする「食虫植物」が存在し、実はアクティブな一面があるのだ。2回刺激を受けると人間の歯のようにギザギザとした葉が閉じ、ハエを捕まえる「ハエトリソウ」や、蜜によってアリをふたの裏に誘い、雨が当たる衝撃によって袋の中へと落とす「ウツボカズラ」など、どのように虫を捕らえるのかが映像で詳しく紹介されていて興味深い。

5. 光合成を体験する。

理科の授業で一度は習ったことがある光合成を、ゲーム感覚で体験できるインスタレーション展示『光合成ファクトリー』は大人も子どもも楽しめそうだ。

光るセンサーの上で、両手でかき集めるような動作をすると、光合成に必要な光子(光エネルギーの素)を何個集められたかが、スクリーン上に表示される。光子が水と出合って電子となり、炭素と組み合わさってエネルギーへと変換される工程が非常に分かりやすい。もし行列ができていた場合は、「QRコード」を読み取り、スマートフォンでも遊ぶことができる。

第2会場への連絡通路には……

第1会場を出てエスカレーターを上ると、そこには第2章で実寸大模型が展示されていた「ショクダイオオコンニャク」の臭いを体験できるスポットがある。腐った肉のような、ほのかに甘い香りもするような、とにかく悪臭であることには変わりない。チャレンジできた人は勇者だ。

特別展『植物 地球を支える仲間たち』は、2021年7月10日(土)〜

関連記事

『日本のおしゃれ70年分をひもとく展示が国立新美術館でスタート』

『隈研吾の個展が開幕、ネコ目線で見直す都市など5つの見どころを紹介』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックし