[title]

7月17日に恵比寿LIQUIDROOMで行われた、踊ってばかりの国のワンマンライヴに行ってきた。彼らのライヴを観るのは3月にキネマ倶楽部にて行われた、んoonとのツーマン以来だが、踊ってばかりの国が東京で公演するのもそれ以来ということ。開演ギリギリに滑り込むと、もう会場は平日朝の小田急線ばりにパンッパンで、『これじゃもはや踊れねえじゃん。人気やば』とか思ったりした。

で、いきなり結論から申し述べるが、すげえ良いライヴだった。アンコール込み全21曲たっぷり二時間、彼らは存分に観客をトリップさせ、心の旅へと導いていた。

メンバー編成が現在のかたちとなった2018年以降の楽曲をメインに取り上げつつ、『!!!』のような初期の傑作や、野心的な新曲も織り交ぜたセットリストは充実の内容だった。にもかかわらず、“聴きたい曲全部やってくれた~!”という感想にはならない。『beautiful』とか『サリンジャー』とか『twilight』とか、個人的に聴きたかった曲はまだまだいくらでもあった。いかに彼らがエエ曲ばっかりのバンドなのか改めて思い知らされた次第である。

有機的なライヴ(何も言えねえ)

彼らのライヴはとても有機的だといつ観ても思う。

よく“ライヴは生き物だ”なんていったりするが、彼らのライヴほどそれをまざまざと感じさせる音楽体験は中々ない。展開されるグルーヴそれ自体が、息遣いや体温さえ感じるほどに、生命のタギリに満ちているのだ。グルーヴとは譜面化できないものだが、彼らほど譜面外にマジックがあるバンドは珍しいと思う。

たとえばJAMES BROWNのような、各パートがマシーナリーに連動する構造が生む物理学的なグルーヴと異なり、彼らが編み出すグルーヴはある種現象学的で、とらえどころがない。風に揺れる花とか、寄せては返す波のようだ。浮遊するメロディラインと輪郭のにじんだ演奏は、あらゆる境界線をぼやかしていく。一瞬と永遠、個と全、あらゆる色彩や感情がめちゃくちゃに溶け合い、声にならない叫びが込み上げてくる。サイケデリックとはひとことでいうなら“何も言えねえ”ってことだと思うが、愛に触れて崩落した瞬間や、美しいものに心を奪われた瞬間の、ただ何も言えずに立ち尽くすあの感覚を、踊ってばかりの国は全方位的に表現している。『moana』以降、彼らの表現はますます深化していると感じるが、マジで日本屈指のライヴバンドだと思う。彼らが音を鳴らした瞬間、本当に空気の色が変わるのだ。

メンバーに対する個人的考察

この有機的なグルーヴは、彼らひとりひとりが楽器を通して人間性を伝えられるプレイヤーだからこそ生まれるのだろう。ここからはメンバーをひとりずつ、僕の視点から考察してみることにする。

坂本のドラムはシンプルにいってクソすばらしい。けして手数が多いタイプではないと思うが、きわめて高い技術力と絶妙なタイム感によって織り成されるプレイはひじょうに雄弁だ。

フィルも多彩だし、シンバルレガートやゴーストノートに至るまで細やかな神経が行き届いていて、1秒たりともつまらなくない。『ひまわりの種』などの楽曲でも顕著だが、坂本の8ビートの幅は凄い。8.01ビートとでもいえばいいのか、しっかりとタメが効いていて、すごくレンジが広い。それでいて時折繰り出されるシンコペーションは自由かつ高度で、ここぞという場面で楽曲を際立たせている。

そんな坂本と共にリズム・セクションを担う谷山のプレイもまたエクセレントだ。前述した『moana』以降の深化ぶりは、谷山のベースラインの進境に依るところが大きいと思う。

坂本のキック/ハット/スネアと的確に連携しながらも、独特の音程で下津のヴォーカルに寄り添っている。引き出しがたくさんあるというよりは、ものすごく底の深い引き出しがひとつある。という感じのプレイヤーだと思うが、それはまさにサイケデリック・ロックのベーシストにふさわしい属性だ。歌モノにトラップ・ビートを組み込んだ画期的な新曲『兄弟』における、谷山のベースはまさに新境地といえるものだった。

誰が観ても2秒で解る通り、丸山は型通りのロックンロール・ギタリストではない。きわめて破格なその出音は、フレッド・フリスとかロバート・クワイン、アート・リンゼイやデレク・ベイリーといった鬼才型のプレイヤーを想起させる。その耽美的な風貌も相まってステージ上でもひときわ異質というか、丸山の周りだけ異空間であるかのような空気が漂っている。呂律が回っていないようなフリーキーな節回しや摩訶不思議なバッキング、ソリッドで刺激的なサウンドを駆使しながら、丸山はリードでもリズムでもない、四次元的なアプローチで音風景を拡張する。そうした酩酊感を加速させるようなプレイに終始しながらも、新曲ではちょっとポストロック的な匂いもする、目が覚めるようなフレーズも弾きこなしていたりして、とにかく底知れぬギタリストだと思う。

異形ともいえる丸山に対して、大久保のプレイはかなりロックンロール然としている。かつてキース・リチャーズは『ロックはいいけどロールはどうした?』という名言を吐いたが、大久保はまさに“ロール”を担っていると思う。浮遊感ある進行を生かした瞑想的なフレージングもすばらしいし、ニュアンスに溢れた繊細なタッチも聴きものだ。その美しい旋律と昇天的な音韻にはジェリー・ガルシアの面影がある。踊ってばかりの国はトリプルギターであることに完全に必然性があるバンドだと思うが、大久保の描線のはっきりしたギターは、どれだけ楽曲のBPMがゆっくりであろうと飛行感/疾走感をたくみに付与してみせる。

本物のフォークシンガー/ブルースマン

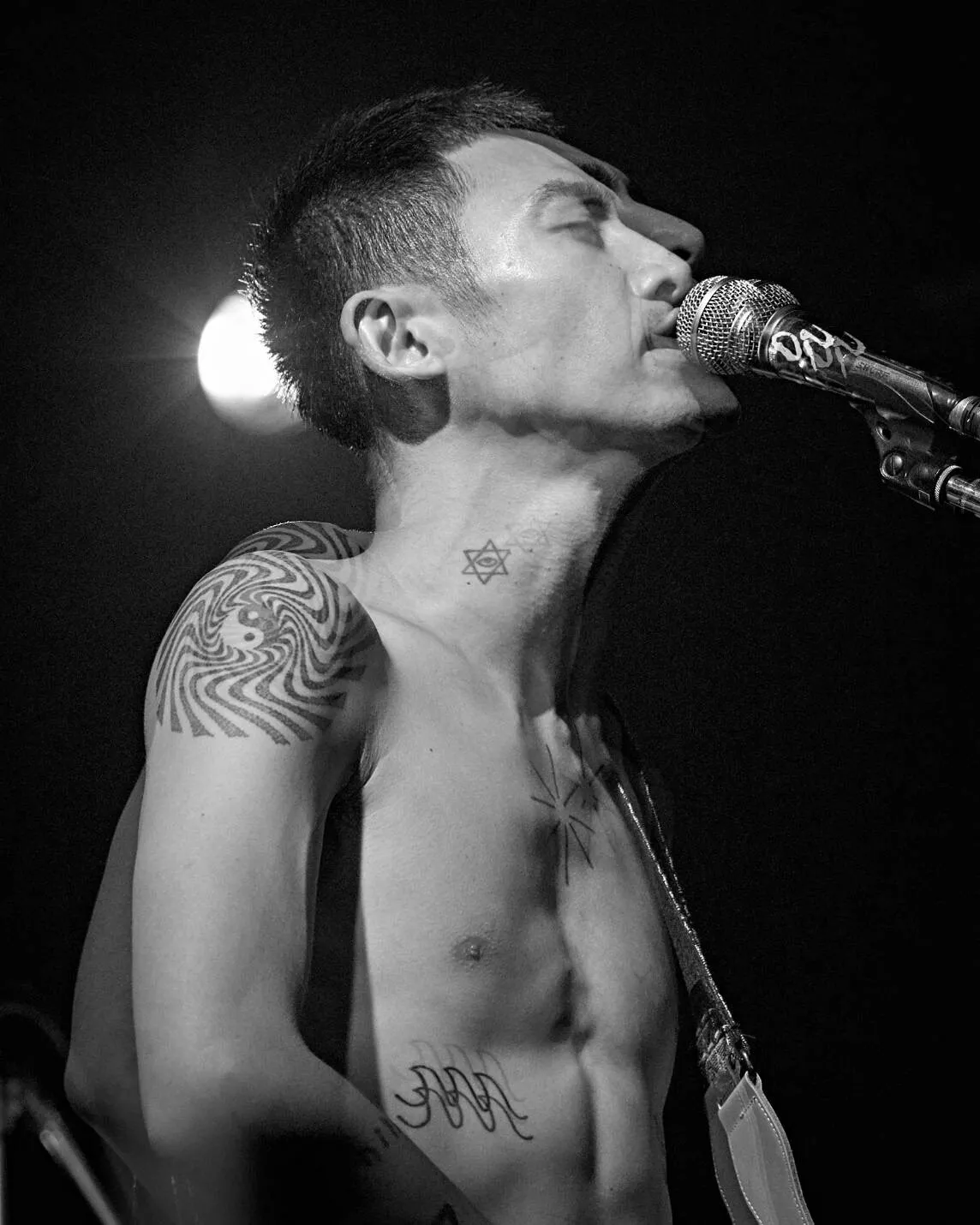

そして、フロントマン下津である。ビー玉みたいに透き通った目で“ロックンロール!”とシャウトする彼にこんなことを言うのは失礼かもしれないが、僕は下津のことを本物のフォークシンガーであり、ブルースマンだと思っている。声と言葉とメロディラインが渾然一体となってハートに突き刺さってくるからだ。ひとを悲しくさせる歌をうたえる者はたくさんいるが、下津の歌はどうしようもない程ひとをせつなくさせる。全身から放たれる情緒に溢れた歌声は、書かれた言葉以上の意味を発生させながら、聴いている人間をいつかのどこかへと連れ去ってゆく。それはまさしく、フォークとブルースが持つ根源的な力であると思う。ギターが上手すぎるぐらい上手いのに、あまりそれを指摘されない点とかもフォークシンガー/ブルースマン的だ。

……とまぁ、考察をツラツラと述べてみたが、けっきょくのところ僕が言いたいのはたったのひとことに過ぎない。それは、踊ってばかりの国が、マジでめっちゃいいロックバンドだってことである。夏の盛りにマジでめっちゃいいロックバンドの、マジでめっちゃいいロックンロール・ショーを観たという、たったそれだけの話だ。

貴方も間に合うことができる(チケット・トゥ・ライド)

日がな昔のロックばかり聴いているので、“間に合わなかったな”というようなことをいつも思う。1973年のローリング・ストーンズにも、1989年のストーン・ローゼズにも、1998年のフィッシュマンズにも間に合わなかった。でも、踊ってばかりの国には間に合うことができた。

そしてこれを読んでいる貴方もきっと間に合うことができる。なぜなら彼らのツアーは始まったばかりだからだ。

関連記事

『10年ぶりの国内個展、島袋道浩「音楽が聞こえてきた」が9月23日まで開催中』

『渋谷で10〜20代を虜にするレコードカフェ「レココ渋谷」2号店がオープン』

『世界が熱狂したビートルズの素顔と日常、ポール・マッカートニー写真展が開催中』

『FENDER「FIRST ANNIVERSARY SPECIAL NIGHT」に行ってきた』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら