[title]

2019年に「国立科学博物館」で開催され、

同展は4つの章で構成。一足早く堪能してきたので、見どころを紹介する。前回よりパワーアップした展示をぜひ楽しんでほしい。

第1章「哺乳類とは」

さまざまな空間で生き、環境に体や生き方を適応させてきた哺乳類。1章では、そんな哺乳類の形態的な特徴に着目する。

現在、地球上で最大の動物であるシロナガスクジラの心臓は迫力満点。高さ約166センチメートル、幅約130センチメートルで、2014年にカナダのセントロール湾で死んだ個体から作成された実物大のレプリカだ。ともに展示されているアジアゾウ、チビトガリネズミと、大きさや心拍数を比べてみよう。

ハンドウイルカやアヌビスヒヒなどの体骨格の展示では、頚椎(けいつい)に注目したい。ほとんどの哺乳類は7つの頚椎を持っており、姿形は違くとも、同じ骨の数を持っているという不思議な特徴である。

第2章「分類と系統―わけるとつなぐ」

さまざまな環境で体を適応させていく中で、多様な姿を獲得した哺乳類。それらを深く理解するための基本となるのが、特徴から見分けて名前を付ける「分類」と、どのような順序で種子が誕生してきたのかを探る「系統」という考え方である。第2章では、「見た目は似ているけれど違う分類群」「見た目は似ていないけれど同じ分類群」というユニークな事例を紹介している。

分類の手がかりで一番分かりやすのが、見た目だ。ハーテビースト類はツノの変化が著しく、頭骨形状は変化に富んでいる。展示されている3種のビーストは、今まで亜種として分類されていたが、最近では独立種として扱われるようになっている。ツノの形状を比べてみよう。

第3章「リアル哺乳類図鑑―わけてつなげて大行進」

同展で絶対に見逃せないのが、3章にある大迫力の「哺乳類大行進」である。会場中央を横断する大ステージで、同館が誇る哺乳類の剝製標本がずらりと並ぶ。まさに動物たちの「大行進」。2019年の前回展より、さらにスケールアップした。

陸と海の哺乳類を合わせた約200点の標本が、本展のテーマに即して関係性の近いグループごとに行進する様子が楽しめる。リアルな動物たちが一堂に集まった様子は圧巻だ。

国内では唯一となるキタゾウアザラシの剝製標本をはじめ、アジアゾウの全身交連骨格、プーズー、キボシイワハイラックスの剝製標本などは、今回が初公開。分類の手がかりになった頭骨や骨盤骨、内臓も含め約30点の標本が披露される。リアルな標本をじっくりと見て、各分類群の似ているところや全く違うところなどを見つけてみてほしい。

第4章「哺乳類の分け方―過去から未来へ」

最終章では、人類が哺乳類を観察し、分類して統計づけることで、理解しようと試行錯誤してきた歴史を紹介。

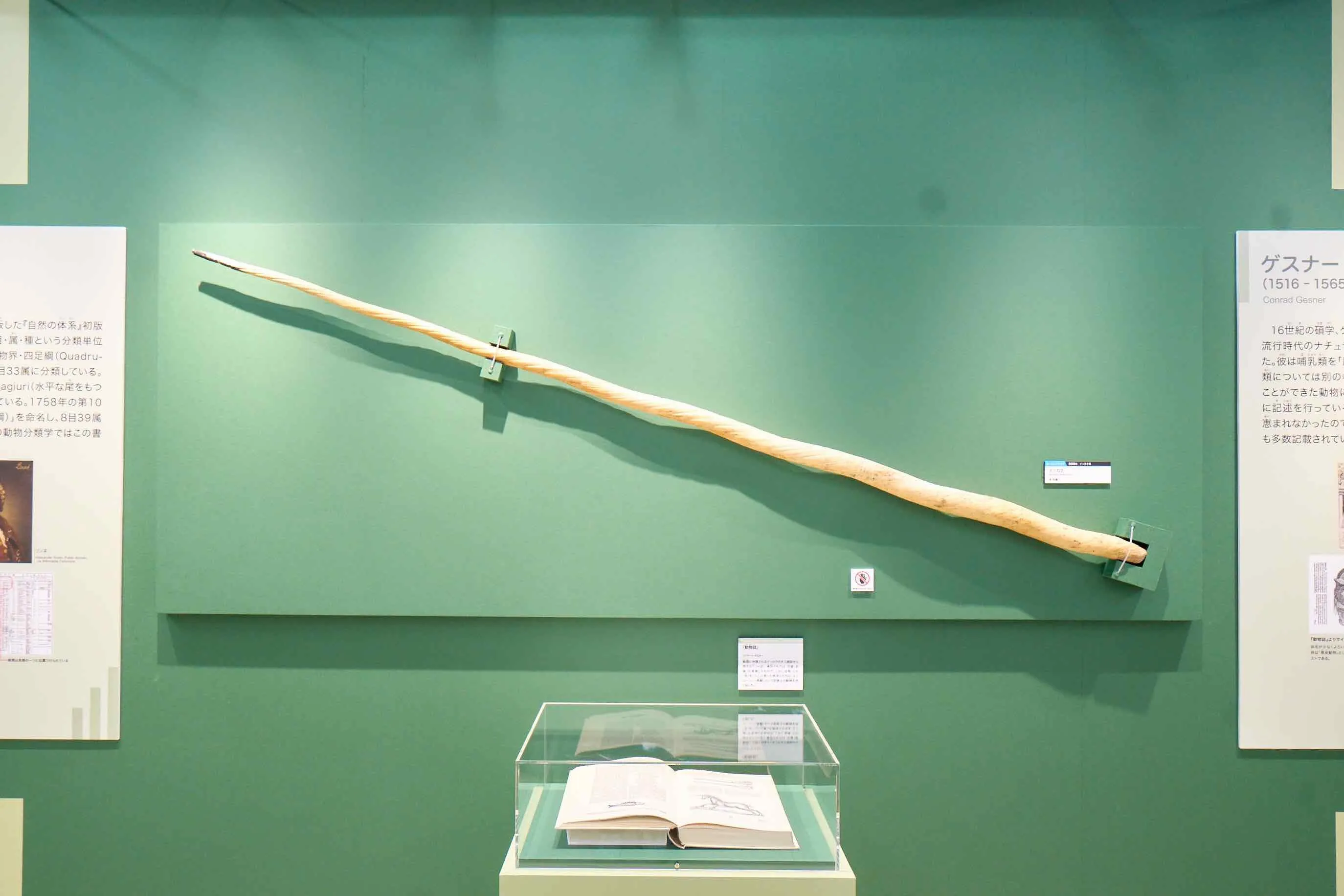

スイスの博物学者、コンラート・ゲスナー(Conrad Gesner)著の「動物誌」では、鯨類に分類されるイッカクのオスの頭部にある約2メートルほどの棒状の部位について書かれている。これは前歯が発達した牙であるが、1500年台の西洋人たちはツノであると考えていた。ここから、空想の動物であるユニコーン(一角獣)が誕生した。

今は、少しメルヘンで夢の動物というイメージが強いユニコーン。まさか人間の勘違いから作り出された生物だとは驚きだ。

第4章を抜けると、特設ショップがある。同展限定のかわいらしいTシャツやぬいぐるみ、土産にもぴったりな動物たちがあしらわれた菓子は見逃せない。

前回展よりさらにパワーアップし、圧巻のスケールで展開される同展。哺乳類の進化や多様化の不思議を堪能してみては。

関連記事

『納税返礼品になった村上隆「もののけ京都展」の限定トレカ第2弾が登場』

『逆境から生まれた切り紙絵「マティス 自由なフォルム」展が開幕』

『都内5つの美術館・博物館で入館料が無料になる「Welcome Youth」が今年も実施』

『隈研吾がデザインを担当、ポルトガルの現代美術館がリニューアル』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら