一般的に人は、富士山は静岡県や山梨県のものだと考えているし、去年、富士山が世界遺産に登録された時も申請したのはこの2県であったが、歴史的には富士山が「富士山」らしくなったのは、「江戸のお山」としてである。最近、そのことを東京の人が忘れているのは、ひとえに、新しく建った高層ビルなどで富士山の姿が隠されてしまっているからだ。江戸時代と言わず、つい50年ほど前まで、東京のどこからでも富士山はよく見えた。筆者も、東京都世田谷区に生まれ育ち、小田急線の踏切を渡るたびに朝に、夕にくっきりと富士山を望んだ。

昔は、上京した若者が「富士見荘」というアパートに住まいを定めるのがドラマの定番であり、東京に富士見坂という名の坂が、調べた人によると24もあるそうだ。江戸の人々は、富士山がずいぶん遠くにあるのに、親しみを持っていたのだ。富士山は元来、日本の中心であった京都の人などからは、東国の荒々しいイメージとして捉えられていた。平安時代(794年~1185年)の初頭まで活発に活動していた火山で、古典文学として知られる『更級日記』の中には、「‥‥けぶりはたちのぼる。夕暮れは、火のもえ立つも見ゆ。」とあり、これが書かれた1020年には火を噴いていたようだ。それが次第に噴火が少なくなり、江戸時代が始まる1600年頃には大分そのイメージは和らいでいた。日本列島の活火山の分布を見ると、関西から中国、四国は火山が少なく、この地域が日本国として最初に栄えた理由の一端が分かる。そこから考えれば、徳川家康が関東平野に江戸という人口都市を造ろうと思った背景には、1600年頃に富士山の噴火が収まってきていたことも関係があるのではないか、と推測される。彼は何しろ、三河の出身で、駿河など東海地方に勢力を張り、富士山のことはよく知っていたのだ。

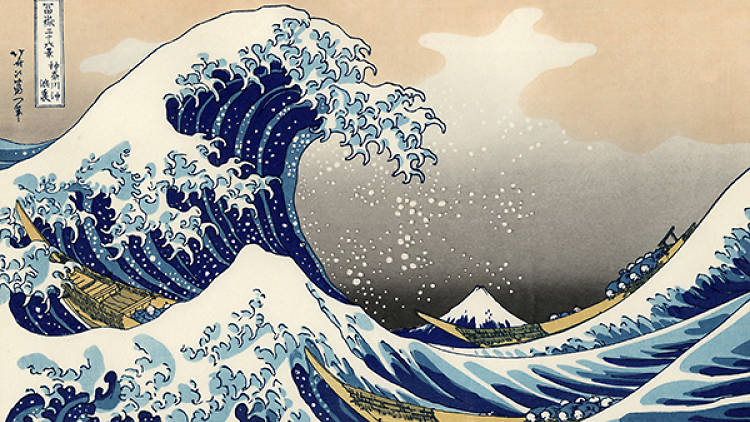

江戸から見た富士山はなだらかな裾野を持ち、雪を頂く優美な面と噴火もする荒々しい面(江戸が始まって100年経った頃の1707年には再び大噴火している)のふたつを備えた山である。そうした面は、京都の朧にかすむ東山とは違い、巨大な人工都市である江戸・東京の性格とスケールにぴったり合う。さらに、この富士山に江戸の人々は、単なる親しみ以上の宗教的な感情を持つようになった。江戸市内に、いくつもの富士講と呼ばれる集まりがあり、富士山にお参りすることを目的としていた。この富士信仰にも、山や滝や岩などを神として崇める自然信仰の比較的穏やかな面と、富士山の洞穴で修行し、果ては断食して死に至る「入定」を行う者を生むほどの激しい面とのふたつがあった。陰と陽の原理、この世を救う弥勒信仰などが入り交じって、その複雑な教義をここで短く説明することは不可能だが、幕府がしばしば取り締まりを行うほど活発な宗教活動だった。